Артериальное давление при аортальном пороке

Сердце – единственный орган человеческого организма, который начинает работать задолго до рождения и заканчивает только после смерти. За такое долгое время работы оно может много раз подвергаться инфекциям, страдать от повышенной нагрузки и с течением времени изнашиваться. Одной из самых распространенных патологий сердца является аортальный порок, вызванный изменением в работе аортального клапана.

Сердце – единственный орган человеческого организма, который начинает работать задолго до рождения и заканчивает только после смерти. За такое долгое время работы оно может много раз подвергаться инфекциям, страдать от повышенной нагрузки и с течением времени изнашиваться. Одной из самых распространенных патологий сердца является аортальный порок, вызванный изменением в работе аортального клапана.

Виды

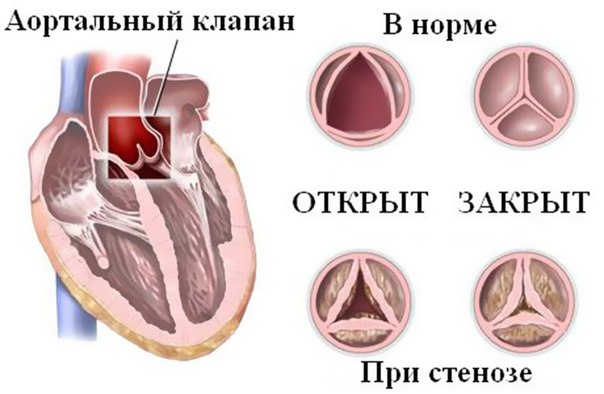

Стеноз аортального клапана

Это наиболее часто встречающаяся патология аортального клапана. Она появляется из-за сращения створок между собой, изменения их размера или кальцинации, мешающей работе. При этом сужается устье аорты, размер которого в нормальном состоянии должен быть 2,5 кв. см. Во время сокращения сердца (систолы) вся кровь через меньшее по размеру отверстие не успевает попасть в аорту и остается в левом желудочке, куда поступает следующая порция крови из левого предсердия. Таким образом в нем находится больше крови, чем должно быть. В связи с этим желудочек постепенно увеличивается, и работа сердца нарушается.

Степень тяжести заболевания определяется оставшейся площадью отверстия:

- При легкой степени размер отверстия остается больше 1,5 кв. см;

- При умеренной степени – от 1 до 1,5 кв. см;

- Если размер отверстия не достигает даже 1 кв. см – это считается тяжелой степенью.

Аортальная недостаточность

При этом виде порока аортального клапана створки не закрываются до конца во время расслабления (диастолы) сердца и некоторое количество крови возвращается назад. Желудочек переполняется, его стенки вынуждены растягиваться, чтобы вместить лишнее количество крови. Кроме этого, в венах происходит застой крови, поскольку ей не хватает места в сердце.

По тому, сколько крови возвращается из аорты обратно в сердце, данное заболевание делят на четыре степени:

- 1 степень – обратно возвращается не более 15% крови;

- 2 степень – возвращается 15–30%;

- 3 степень – возвращается 30–50%;

- 4 степень – возвращается более 50% крови.

Сочетанный аортальный порок

Это комбинированный порок, для которого характерно и сужение устья аорты, и недостаточность аортального клапана. То есть во время систолы не вся кровь уходит в аорту, а во время диастолы часть ее вдобавок возвращается обратно. При этом преобладает обычно либо стеноз начального отдела аорты, либо недостаточность клапана. Мужчины страдают им чаще, чем женщины.

Причины

По отдельности эти пороки могут быть как врожденными, так и приобретенными. Врожденные пороки сердца закладываются еще во время нахождения ребенка в утробе матери. Это может происходить по различным причинам: заболевания беременной женщины, вредные привычки, плохая экология и другие. При этом вместо трех створок могут развиться только две, и тогда аортальный клапан становится двухстворчатым, а не трехстворчатым, что уменьшает просвет, через который проходит кровь. Может быть вообще всего одна створка. Створки могут быть сильно растянуты, что мешает их плотному закрытию, в них могут образовываться отверстия, или над клапаном появляется мышечный валик, мешающий нормальному проходу крови.

По отдельности эти пороки могут быть как врожденными, так и приобретенными. Врожденные пороки сердца закладываются еще во время нахождения ребенка в утробе матери. Это может происходить по различным причинам: заболевания беременной женщины, вредные привычки, плохая экология и другие. При этом вместо трех створок могут развиться только две, и тогда аортальный клапан становится двухстворчатым, а не трехстворчатым, что уменьшает просвет, через который проходит кровь. Может быть вообще всего одна створка. Створки могут быть сильно растянуты, что мешает их плотному закрытию, в них могут образовываться отверстия, или над клапаном появляется мышечный валик, мешающий нормальному проходу крови.

Обычно такие виды ВПС у детей сразу не дают явной симптоматики и долгое время о них можно даже не знать. Однако с возрастом пороки проявляют себя и могут потребовать лечения. Сочетанный аортальный порок сердца всегда бывает только приобретенным.

Причины, которые могут вызывать образование пороков:

- Различные инфекции (ангина, пневмония, сепсис, сифилис и др.)

Иногда, особенно при плохом лечении или слишком раннем его прекращении, такие заболевания дают осложнения на сердце. Воспаляется внутренняя его оболочка, что называется инфекционным эндокардитом. Клапаны также состоят из эндокарда, потому бактерии могут скапливаться и на них. Иммунная система организма, защищая его от инфекции, покрывает бактерии лейкоцитами, образуя своеобразные бугорки. Со временем они зарастают соединительной тканью, которая не может растягиваться. Это вызывает стеноз устья аорты и может препятствовать нормальной работе клапанов, не давая им полностью закрыться.

- Аутоиммунные заболевания (красная волчанка, ревматизм, склеродермия)

Эти заболевания вызывают сильное разрастание соединительной ткани. Она не позволяет клапанам нормально раскрываться и закрываться, приводит к их изменению и сужению устья аорты, что препятствует продвижению крови по ней. Сочетанный аортальный порок чаще всего вызывается именно ревматизмом.

- Атеросклероз аорты – на внутренней стенке аорты откладывается холестерин и образуются холестериновые бляшки. Постепенно увеличиваясь в размерах, они перекрывают просвет сосуда и мешают нормальному току крови по нему.

- Отложение солей кальция на клапанах.

- Дегенеративные изменения могут быть вызваны также сильным ударом в грудную область, из-за чего может разорваться одна из створок. В этом случае симптомы появляются очень быстро.

- Артериальная гипертензия.

Симптомы

Вначале аортальные пороки могут протекать бессимптомно. Левый желудочек – самый мощный отдел сердца, поэтому в первое время он может компенсировать нарушения кровообращения. Однако с развитием заболевания, когда кровь в нем задерживается или возвращается в него все больше, он начинает растягиваться, стенки его истончаются и уже не могут справляться с нагрузкой.

Вначале аортальные пороки могут протекать бессимптомно. Левый желудочек – самый мощный отдел сердца, поэтому в первое время он может компенсировать нарушения кровообращения. Однако с развитием заболевания, когда кровь в нем задерживается или возвращается в него все больше, он начинает растягиваться, стенки его истончаются и уже не могут справляться с нагрузкой.

Из-за этого органам и тканям не хватает кислорода и питательных веществ, а венозная кровь задерживается в сосудах. Этими изменениями и обусловлены симптомы аортальных пороков.

- В области сердца появляется боль давящего или распирающего характера. Это происходит по двум причинам. Во-первых, большое количество крови растягивает желудочек изнутри и сильно давит на его стенки. Во-вторых, из-за того, что в аорту попадает мало крови, страдают все сосуды, в том числе и те, которые питают само сердце – коронарные. Недостаточное питание сердца вызывает болевой синдром.

- Из-за плохого питания и недостатка кислорода страдает в первую очередь головной мозг. Это проявляется слабостью, головокружением, а иногда и обмороками.

- Поскольку кровь задерживается в венах, могут отекать ноги.

- Одышка возникает даже при тех физических упражнениях, которые раньше человек переносил нормально. С прогрессированием заболевания она может появляться даже при изменении положения тела, а затем и в покое.

- Чтобы выбросить лишнюю кровь из левого желудочка, сердце начинает биться чаще. Этот признак появляется при аортальной недостаточности. При стенозе устья аорты наоборот – сердцебиение замедляется, пульс становится слабым. Сочетанный аортальный порок проявляется симптомами, характерными для преобладающей патологии.

- Пациент может ощущать усиленную пульсацию сосудов в тех местах, где проходят крупные артерии.

- Для данных пороков характерна быстрая утомляемость, снижение работоспособности.

- Ночью может появляться кашель.

Обращают на себя внимание и некоторые признаки при объективном осмотре пациента. Пороки аортального клапана проявляют себя следующими симптомами:

- Заметная бледность кожного покрова;

- Тахикардия или брадикардия – в зависимости от того, какой именно порок имеет место;

- Сильно пульсируют крупные сосуды;

- Между верхним и нижним давлением присутствует большая разница;

- Лишняя кровь в сердце сильно давит на его стенки и возникают своеобразные завихрения. При прослушивании сердца это проявляется специфическим шумом;

- Поскольку створки клапана не смыкаются до конца, шум его закрытия несколько приглушен.

Диагностика

Во время диагностики пациента опрашивают на предмет его жалоб, времени их появления, собирают жизненный анамнез. Затем проводят внешний осмотр, при котором можно заметить характерные признаки пороков, а также определить их вид: стеноз ли это устья аорты, аортальная недостаточность или сочетанный аортальный порок. Кроме этого, проводят лабораторные и инструментальные обследования:

Во время диагностики пациента опрашивают на предмет его жалоб, времени их появления, собирают жизненный анамнез. Затем проводят внешний осмотр, при котором можно заметить характерные признаки пороков, а также определить их вид: стеноз ли это устья аорты, аортальная недостаточность или сочетанный аортальный порок. Кроме этого, проводят лабораторные и инструментальные обследования:

- Общий анализ крови и мочи. По их результатам смотрят, нет ли в организме воспалительных процессов.

- Биохимический анализ крови. Определяют количество холестерина, креатинина, сахара, мочевой кислоты и других показателей.

- Иммунологический анализ крови. Имеет важное значение для установления инфекционных или аутоиммунных заболеваний.

- Рентгенологический снимок грудной клетки. Позволяет рассмотреть расположение сердца, его границы, которые при давнем пороке могут быть расширены, а также заметить другие изменения.

- Электрокардиограмма. По ней определяют количество сердечных сокращений в минуту и нарушения ритма сердца. Также можно увидеть признаки гипертрофии левого желудочка.

- УЗИ сердца. Измеряется диаметр аорты, толщина эндокарда, строение и работа аортального клапана. Если створки не смыкаются до конца или в них присутствуют отверстия, это тоже можно разглядеть на УЗИ. При допплеровском исследовании изучается движение крови из сердца в аорту.

- Коронарография. Проводится по определенным показаниям. При этом изучаются сосуды, питающие само сердце. Ее назначают перед оперативным вмешательством.

- МРТ сердца позволяет хорошо рассмотреть различные изменения в этом органе.

- В исключительных случаях проводится катетеризация сердца. Обычно ее назначают, если результаты УЗИ сердца не совпадают с другими обследованиями. Она необходима для уточнения диагноза и степени повреждения сердца.

Лечение

Лечение аортальных пороков обязательно должно начинаться с изменения образа жизни. Пациенты должны придерживаться рационального режима питания, уменьшить потребление жирной пищи, богатой холестерином. Обязательно необходимо отказаться от курения, не употреблять большое количество алкоголя, кофе и кофеинсодержащих напитков. Данные пороки, особенно сочетанный аортальный порок, требуют серьезного ограничения нагрузки на организм, поскольку при ней органам и тканям необходимо больше кислорода.

В обязательном порядке необходимо лечение основного заболевания, которое привело к возникновению порока.

В обязательном порядке необходимо лечение основного заболевания, которое привело к возникновению порока.

На ранних стадиях заболевания назначают лекарственные препараты, которые помогают насытить сердце кислородом, нормализуют кровообращение и защищают миокард от быстрого истощения. Для этого используют:

- Антагонисты кальция (Верапамил, Анипамил и др.) – эти препараты препятствуют попаданию кальция в клетки сердца, что замедляет сердцебиение и дает миокарду дополнительный отдых. Кроме того, они расширяют сосуды и понижают артериальное давление.

- Мочегонные препараты (Фуросемид, Торасемид и др.) – с их помощью лишняя вода выходит из организма, благодаря чему уменьшаются отеки и снижается нагрузка на сердце. Как следствие понижается артериальное давление и потребность сердца в кислороде.

- Бета-адреноблокаторы (Пропранолол, Метопролол и др.) – эти препараты блокируют чувствительные к адреналину рецепторы. Это позволяет уменьшить частоту сердечных сокращений и снизить артериальное давление. Потребность миокарда в кислороде также снижается.

- Вазодилататоры (гидралазин, диазоксид и др.) – снимают спазм мелких артерий и снижают давление на стенки сосудов, тем самым улучшая кровообращение.

- Ингибиторы АПФ – препараты данной группы способствуют расширению сосудов, приводят в норму давление и помогают сердцу работать лучше.

Препараты, которые замедляют сердцебиение, следует с осторожностью назначать при аортальной недостаточности, а также если сочетанный аортальный порок сердца сопровождается более выраженной недостаточностью аортального клапана, поскольку они могут способствовать увеличению объема крови, который возвращается из аорты в левый желудочек.

Случаи, в которых стоит прибегнуть к хирургическому лечению:

- Выраженные симптомы, нарушающие жизнедеятельность пациента;

- Сильное увеличение левого желудочка;

- При аортальной недостаточности из аорты возвращается около 50% крови;

- Если при стенозе устья аорты просвет составляет меньше 1,5 кв. см.

Если порок врожденный, операции обычно не проводят до тридцати лет, однако, при выраженных симптомах и быстром прогрессировании заболевания могут проводиться и раньше. Хирургические вмешательства не назначают пациентам, которым больше семидесяти лет и которые имеют другие тяжелые заболевания.

Виды хирургических операций:

- Внутриаортальная баллонная пластика – через бедренную артерию в полость сердца вводится специальный баллон. Когда он достигает аортального клапана, с помощью гелия его раздувают. Это увеличивает отверстие при стенозе устья аорты и выравнивает створки, чтобы они лучше смыкались при аортальной недостаточности. Делают такую операцию лишь на ранних стадиях развития болезни. Ее недостатком является то, что через какое-то время порок может развиться снова.

- Протезирование клапана. Вместо поврежденного аортального клапана устанавливается искусственный. Он может быть либо синтетическим, то есть созданным из силикона и металла, либо биологическим, человеческого или животного происхождения. Последний используют очень редко. Протезирование клапана может проводиться во время операции на открытом сердце или с доступом через бедренную артерию. Второй способ представляет собой эндоваскулярное протезирование аортального клапана, не требует общего наркоза и является малоинвазивным.

- Пересадка сердца – проводится по исключительным показаниям, когда собственное сердце человека крайне изношено и не поддается лечению.

Источник

Содержание

- Аортальная недостаточность

- Причины аортальной недостаточности

- Нарушения гемодинамики при аортальной недостаточности

- Классификация аортальной недостаточности

- Симптомы аортальной недостаточности

- Диагностика аортальной недостаточности

- Лечение аортальной недостаточности

- Прогноз и профилактика аортальной недостаточности

Аортальная недостаточность — неполное смыкание створок клапана аорты во время диастолы, приводящее к обратному току крови из аорты в левый желудочек. Аортальная недостаточность сопровождается головокружением, обмороками, болью в грудной клетке, одышкой, частым и неритмичным сердцебиением. Для постановки диагноза аортальной недостаточности проводится рентгенография грудной клетки, аортография, ЭхоКГ, ЭКГ, МРТ и КТ сердца, катетеризация сердца и др. Лечение хронической аортальной недостаточности осуществляется консервативным путем (диуретики, АПФ-ингибиторы, блокаторы кальциевых каналов и др.); при тяжелом симптоматическом течении показана пластика или протезирование аортального клапана.

Аортальная недостаточность

Аортальная недостаточность (недостаточность аортального клапана) – клапанный порок, при котором во время диастолы полулунные створки аортального клапана полностью не смыкаются, вследствие чего возникает диастолическая регургитация крови из аорты обратно в левый желудочек. Среди всех пороков сердца изолированная аортальная недостаточность составляет в кардиологии около 4% случаев; в 10% наблюдений недостаточность клапана аорты сочетается с другими клапанными поражениями. У подавляющего большинства больных (55-60%) выявляется комбинация недостаточности аортального клапана и стеноза устья аорты. Аортальная недостаточность в 3-5 раз чаще наблюдается у лиц мужского пола.

Причины аортальной недостаточности

Аортальная недостаточность – полиэтиологический порок, происхождение которого может быть обусловлено рядом врожденных или приобретенных факторов.

Врожденная аортальная недостаточность развивается при наличии одно-, двух– или четырехстворчатого клапана аорты вместо трехстворчатого. Причинами дефекта аортального клапана могут служить наследственные заболевания соединительной ткани: врожденная патология стенки аорты — аортоаннулярная эктазия, синдром Марфана, синдром Элерса-Данлоса, муковисцидоз, врожденный остеопороз, болезнь Эрдгейма и др. При этом обычно имеет место неполное смыкание или пролапс аортального клапана.

Основными причинами приобретенной органической аортальной недостаточности выступают ревматизм (до 80% всех случаев), септический эндокардит, атеросклероз, сифилис, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Такаясу, травматические повреждения клапана и др. Ревматическое поражение приводит к утолщению, деформации и сморщиванию створок клапана аорты, в результате чего не происходит их полноценного смыкания в период диастолы. Ревматическая этиология обычно лежит в основе сочетания аортальной недостаточности с митральным пороком. Инфекционный эндокардит сопровождается деформацией, эрозией или перфорацией створок, вызывая дефект аортального клапана.

Возникновение относительной аортальной недостаточности возможно вследствие расширения фиброзного кольца клапана или просвета аорты при артериальной гипертензии, аневризме синуса Вальсальвы, расслаивающейся аневризме аорты, анкилозирующем ревматоидном спондилите (болезни Бехтерева) и др. патологии. При данных состояниях также может наблюдаться сепарация (расхождение) створок аортального клапана во время диастолы.

Нарушения гемодинамики при аортальной недостаточности

Гемодинамические расстройства при аортальной недостаточности определяются объемом диастолической регургитации крови через дефект клапана из аорты обратно в левый желудочек (ЛЖ). При этом объем возвращающейся в ЛЖ крови может достигать более половины от величины сердечного выброса.

Т. о., при аортальной недостаточности левый желудочек в период диастолы наполняется как вследствие поступления крови из левого предсердия, так и в результате аортального рефлюкса, что сопровождается увеличением диастолического объема и давления в полости ЛЖ. Объем регургитации может достигать до 75% от ударного объема, а конечный диастолический объем левого желудочка увеличиваться до 440 мл (при норме от 60 до 130 мл).

Расширение полости левого желудочка способствует растяжению мышечных волокон. Для изгнания повышенного объема крови увеличивается сила сокращения желудочков, что при удовлетворительном состоянии миокарда приводит к увеличению систолического выброса и компенсации измененной внутрисердечной гемодинамики. Однако длительная работа левого желудочка в режиме гиперфункции неизменно сопровождается гипертрофией, а затем дистрофией кардиомиоцитов: на смену непродолжительному периоду тоногенной дилатации ЛЖ с увеличением оттока крови приходит период миогенной дилатации с увеличением притока крови. В конечном результате формируется митрализация порока — относительная недостаточность митрального клапана, обусловленная дилатацией ЛЖ, нарушением функции папиллярных мышц и расширением фиброзного кольца митрального клапана.

В условиях компенсации аортальной недостаточности функция левого предсердия остается ненарушенной. При развитии декомпенсации происходит повышение диастолического давления в левом предсердии, что приводит к его гиперфункции, а затем — гипертрофии и дилатации. Застой крови в системе сосудов малого круга кровообращения сопровождается повышением давления в легочной артерии с последующей гиперфункцией и гипертрофией миокарда правого желудочка. Этим объясняется развитие правожелудочковой недостаточности при аортальном пороке.

Классификация аортальной недостаточности

Для оценки степени выраженности гемодинамических нарушений и компенсаторных возможностей организма используется клиническая классификация, выделяющая 5 стадий аортальной недостаточности:

- I — стадия полной компенсации. Начальные (аускультативные) признаки аортальной недостаточности при отсутствии субъективных жалоб.

- II — стадия скрытой сердечной недостаточности. Характерно умеренное снижение толерантности к физической нагрузке. По данным ЭКГ выявляются признаки гипертрофии и объемной перегрузки левого желудочка.

- III — стадия субкомпенсации аортальной недостаточности. Типичны ангинозные боли, вынужденное ограничение физической активности. На ЭКГ и рентгенограммах — гипертрофия левого желудочка, признаки вторичной коронарной недостаточности.

- IV — стадия декомпенсации аортальной недостаточности. Выраженная одышка и приступы сердечной астмы возникают при малейшем напряжении, определяется увеличение печени.

- V — терминальная стадия аортальной недостаточности. Характеризуется прогрессирующей тотальной сердечной недостаточностью, глубокими дистрофическими процессами во всех жизненно важных органах.

Симптомы аортальной недостаточности

Больные с аортальной недостаточностью в стадии компенсации не отмечают субъективных симптомов. Латентное течение порока может быть длительным – иногда на протяжении нескольких лет. Исключение составляет остро развившаяся аортальная недостаточность, обусловленная расслаивающейся аневризмой аорты, инфекционным эндокардитом и другими причинами.

Симптоматика аортальной недостаточности обычно манифестирует с ощущений пульсации в сосудах головы и шеи, усиления сердечных толчков, что связано с высоким пульсовым давлением и увеличением сердечного выброса. Характерная для аортальной недостаточности синусовая тахикардия субъективно воспринимается больными как учащенное сердцебиение.

При выраженном дефекте клапана и большом объеме регургитации отмечаются мозговые симптомы: головокружение, головные боли, шум в ушах, нарушения зрения, кратковременные обморочные состояния (особенно при быстрой смене горизонтального положения тела на вертикальное).

В дальнейшем присоединяется стенокардия, аритмия (экстрасистолия), одышка, повышенное потоотделение. На ранних стадиях аортальной недостаточности эти ощущения беспокоят, главным образом, при нагрузке, а в дальнейшем возникают и в покое. Присоединение правожелудочковой недостаточности проявляет себя отеками на ногах, тяжестью и болями в правом подреберье.

Остро возникшая аортальная недостаточность протекает по типу отека легких, сочетающегося с артериальной гипотонией. Она связана с внезапной объемной перегрузкой левого желудочка, повышением конечного диастолического давления в ЛЖ и уменьшением ударного выброса. При отсутствии специальной кардиохирургической помощи летальность при данном состоянии крайне высока.

Диагностика аортальной недостаточности

Физикальные данные при аортальной недостаточности характеризуются рядом типичных признаков. При внешнем осмотре обращает внимание бледность кожных покровов, на поздних стадиях – акроцианоз. Иногда выявляются внешние признаки усиленной пульсации артерий – «пляска каротид» (видимая на глаз пульсация на сонных артериях), симптом Мюссе (ритмичное кивание головой в такт пульса), симптом Ландольфи (пульсация зрачков), «капиллярный пульс Квинке» (пульсация сосудов ногтевого ложа), симптом Мюллера (пульсация язычка и мягкого неба).

Типично визуальное определение верхушечного толчка и его смещение в VI—VII межреберье; пульсация аорты пальпируется за мечевидным отростком. Аускультативные признаки аортальной недостаточности характеризуются диастолическим шумом на аорте, ослаблением I и II тонов сердца, «сопровождающим» функциональным систолическим шумом на аорте, сосудистыми феноменами (двойным тоном Траубе, двойным шумом Дюрозье).

Инструментальная диагностика аортальной недостаточности основывается на результатах ЭКГ, фонокардиографии, рентгенологических исследований, ЭхоКГ (ЧПЭхоКГ), катетеризации сердца, МРТ, МСКТ. Электрокардиография обнаруживает признаки гипертрофии левого желудочка, при митрализации порока – данные за гипертрофию левого предсердия. С помощью фонокардиографии определяются измененные и патологические сердечные шумы. Эхокардиографическое исследование позволяет выявить ряд характерных симптомов аортальной недостаточности — увеличение размеров левого желудочка, анатомический дефект и функциональную несостоятельность клапана аорты.

На рентгенограммах грудной клетки обнаруживается расширение левого желудочка и тени аорты, смещение верхушки сердца влево и вниз, признаки венозного застоя крови в легких. При восходящей аортографии визуализируется регургитация тока крови через аортальный клапан в левый желудочек. Зондирование полостей сердца у пациентов аортальной недостаточностью необходимо для определения величины сердечного выброса, конечного диастолического объема в ЛЖ и объема регургитации, а также других необходимых параметров.

Лечение аортальной недостаточности

Легкая степень аортальной недостаточности с бессимптомным течением лечения не требует. Рекомендуется ограничение физических нагрузок, ежегодный осмотр кардиолога с выполнением ЭхоКГ. При бессимптомной умеренной аортальной недостаточности назначаются диуретики, блокаторы кальциевых каналов, АПФ-ингибиторы, блокаторы рецепторов ангиотензина. С целью профилактики инфекции при проведении стоматологических и хирургических манипуляций назначаются антибиотики.

Оперативное лечение – пластика/протезирование аортального клапана показано при тяжелой симптоматической аортальной недостаточности. В случае острой аортальной недостаточности вследствие расслаивания аневризмы или травмы аорты производится протезирование аортального клапана и восходящего отдела аорты.

Признаками неоперабельности служат увеличение диастолического объема ЛЖ до 300 мл; фракция выброса 50%, конечное диастолическое давление порядка 40 мм рт. ст.

Прогноз и профилактика аортальной недостаточности

Прогноз аортальной недостаточности в значительной мере определяется этиологией порока и объемом регургитации. При выраженной аортальной недостаточности без явлений декомпенсации средняя продолжительность жизни больных с момента установления диагноза составляет 5-10 лет. В декомпенсированной стадии с явлениями коронарной и сердечной недостаточности лекарственная терапия оказывается малоэффективной, и больные погибают в течение 2-х лет. Своевременная кардиохирургическая операция значительно улучшает прогноз аортальной недостаточности.

Предупреждение развития аортальной недостаточности заключается в профилактике ревматических заболеваний, сифилиса, атеросклероза, их своевременном обнаружении и полноценном лечении; диспансеризации пациентов группы риска по развитию аортального порока.

Источник