Как создать зона пониженного давления

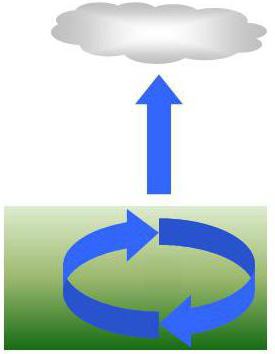

Как известно, любое, самое выстуженное помещение можно нагреть. Достаточно только затопить печку. Холодный воздух над горячей печкой нагреется, станет легче, поднимется вверх, а на его место придет воздух холодный, еще не прогретый. В помещении начинается циркуляция воздуха, и довольно скоро становится тепло. Была бы только печка хорошая да топлива в достатке.

Если считать Землю большим домом человечества, то печка у нас хорошая. Это – Солнце. Топлива там на ближайший миллион лет хватит. И обогревает Солнце нашу Землю очень интенсивно, однако, не равномерно. Там, где его лучи падают на земную поверхность отвесно, она нагревается сильнее. Там же, где солнечные лучи падают на Землю под углом, поверхность Земли прохладнее. Почему? Потому что во втором случае, на единицу земной поверхности падает меньше солнечной энергии. Поэтому на Земле сильнее всего нагреваются экваториальные области, а холоднее всего – на полюсах.

Итак, в некоторых местах нашей глобальной «избушки» гораздо жарче, чем в других. А в некоторых – вообще ледник.

Как известно, природа не терпит неравенства. По крайней мере, неравенства температур. Согласно фундаментальному закону, который называется вторым началом термодинамики, в замкнутой системе (а такой в определенной степени можно считать нашу планету) обязательно возникнут процессы, которые будут способствовать выравниванию температур. Помните, за счет чего обогревается комната, где топится печка? За счет циркуляции воздуха. Воздуха у нас на Земле хватает. Неравенство температур на экваторе и на полюсах нашей планеты поддерживает постоянную циркуляцию воздушных масс. Которая, собственно, и определяет погоду.

В экваториальных и тропических районах воздух от соприкосновения с нагретой поверхностью суши или океана нагревается и поднимается вверх. За счет этого давление здесь всегда пониженное. Из мест, где температура ниже сюда устремляется более холодный воздух. Возникает ветер. За счет вращения Земли эти ветры в северном полушарии закручиваются против часовой стрелки, а в южном – по часовой (если смотреть сверху). Таким образом, возникает большая и устойчивая «воздушная вихревая труба», по которой теплый воздух уходит вверх, на высоту 9 – 12 километров. Здесь, на границе тропосферы (так сказать, под потолком, нашего глобального жилища) воздух начинает перемещаться в сторону полюсов.

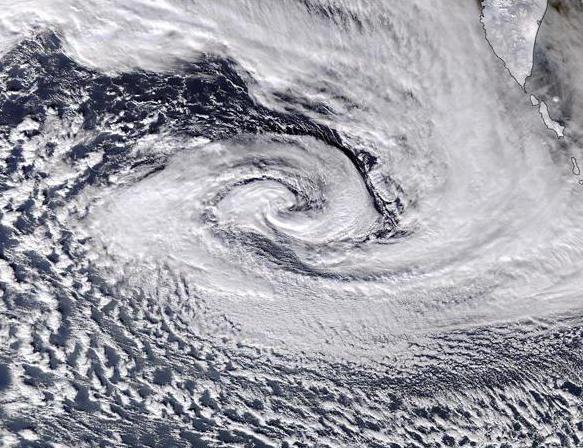

Такой устойчивый вихрь, возникающий вокруг области пониженного атмосферного давления, называется «циклон». Слово это происходит от древнегреческого слова «кюклон», «вращающийся». На фотографиях со спутников циклон выглядит огромной облачной спиралью. Сильные ветры, закручивающиеся вокруг «вихревой трубы» в своем движении несут в область пониженного атмосферного движения облака. А в центре циклона влажный воздух, поднимаясь вверх, охлаждается, собирается в облака, которые проливаются сильными дождями.

Холодный же воздух в свою очередь движется от полюсов в более теплые места. Подняться в верхние слои атмосферы он не может и как бы «ползет» по поверхности земли в разные стороны. Из-за вращения Земли «разлетающиеся» от центра ветры закручиваются по часовой стрелке, то есть в направлении, противоположном движению воздушных масс в циклоне. Поэтому воздушные массы, возникающие над холодными местами, принято называть антициклонами. Поскольку воздух в центре антициклона имеет невысокую влажность, здесь всегда стоит ясная и сухая погода.

Встреча циклонов с антициклонами происходит в средних широтах (в районе 30 градусов северной или южной широты). Взаимодействие циклонов и антициклонов, теплых и холодных воздушных масс, определяет все «чудеса» погоды, которые пытаются предсказать синоптики.

Опубликовано на сайте Топавтор

Полезные ссылки:

Источник

Как известно, любое, самое выстуженное помещение можно нагреть. Достаточно только затопить печку. Холодный воздух над горячей печкой нагреется, станет легче, поднимется вверх, а на его место придет воздух холодный, еще не прогретый. В помещении начинается циркуляция воздуха, и довольно скоро становится тепло. Была бы только печка хорошая да топлива в достатке.

Если считать Землю большим домом человечества, то печка у нас хорошая. Это – Солнце. Топлива там на ближайший миллион лет хватит. И обогревает Солнце нашу Землю очень интенсивно, однако, не равномерно. Там, где его лучи падают на земную поверхность отвесно, она нагревается сильнее. Там же, где солнечные лучи падают на Землю под углом, поверхность Земли прохладнее. Почему? Потому что во втором случае, на единицу земной поверхности падает меньше солнечной энергии. Поэтому на Земле сильнее всего нагреваются экваториальные области, а холоднее всего – на полюсах.

Итак, в некоторых местах нашей глобальной «избушки» гораздо жарче, чем в других. А в некоторых – вообще ледник.

Как известно, природа не терпит неравенства. По крайней мере, неравенства температур. Согласно фундаментальному закону, который называется вторым началом термодинамики, в замкнутой системе (а такой в определенной степени можно считать нашу планету) обязательно возникнут процессы, которые будут способствовать выравниванию температур. Помните, за счет чего обогревается комната, где топится печка? За счет циркуляции воздуха. Воздуха у нас на Земле хватает. Неравенство температур на экваторе и на полюсах нашей планеты поддерживает постоянную циркуляцию воздушных масс. Которая, собственно, и определяет погоду.

В экваториальных и тропических районах воздух от соприкосновения с нагретой поверхностью суши или океана нагревается и поднимается вверх. За счет этого давление здесь всегда пониженное. Из мест, где температура ниже сюда устремляется более холодный воздух. Возникает ветер. За счет вращения Земли эти ветры в северном полушарии закручиваются против часовой стрелки, а в южном – по часовой (если смотреть сверху). Таким образом, возникает большая и устойчивая «воздушная вихревая труба», по которой теплый воздух уходит вверх, на высоту 9 – 12 километров. Здесь, на границе тропосферы (так сказать, под потолком, нашего глобального жилища) воздух начинает перемещаться в сторону полюсов.

Такой устойчивый вихрь, возникающий вокруг области пониженного атмосферного давления, называется «циклон». Слово это происходит от древнегреческого слова «кюклон», «вращающийся». На фотографиях со спутников циклон выглядит огромной облачной спиралью. Сильные ветры, закручивающиеся вокруг «вихревой трубы» в своем движении несут в область пониженного атмосферного движения облака. А в центре циклона влажный воздух, поднимаясь вверх, охлаждается, собирается в облака, которые проливаются сильными дождями.

Холодный же воздух в свою очередь движется от полюсов в более теплые места. Подняться в верхние слои атмосферы он не может и как бы «ползет» по поверхности земли в разные стороны. Из-за вращения Земли «разлетающиеся» от центра ветры закручиваются по часовой стрелке, то есть в направлении, противоположном движению воздушных масс в циклоне. Поэтому воздушные массы, возникающие над холодными местами, принято называть антициклонами. Поскольку воздух в центре антициклона имеет невысокую влажность, здесь всегда стоит ясная и сухая погода.

Встреча циклонов с антициклонами происходит в средних широтах (в районе 30 градусов северной или южной широты). Взаимодействие циклонов и антициклонов, теплых и холодных воздушных масс, определяет все «чудеса» погоды, которые пытаются предсказать синоптики.

Источник

Воздушные массы постоянно циркулируют в атмосфере. Их названия соответственны тому месту на карте, где они были образованы. Воздушные массы бывают континентальные (образовываются над сушей) и морские (образовываются над водной поверхностью). Они оказывают давление на поверхность земли и на всех населяющих ее существ. Это воздействие имеет разную силу. Область пониженного давления в атмосфере – это шторм или циклон. Однако это касается измерений на поверхности, соотносимой с уровнем моря. В горах областью пониженного давления характеризуется нормальное состояние атмосферы. Это обычное явление здесь.

Атмосферное давление

Область пониженного давления в атмосфере – это относительный показатель.

Его следует рассматривать как параметр, измеряемый над уровнем моря. Нормальным считается в этом случае величина 765 мм ртутного столба. Чем больше высота производимых измерений, тем формирующиеся области атмосферного давления становятся ниже. На границе снежных шапок в горах этот показатель считается нормальным при значении 350 мм ртутного столба.

Благодаря этому понятие областей пониженного атмосферного давления рассматривается с точки зрения показателя и окружающих воздушных масс. Для каждой местности, где были они сформированы, определяют характерные особенности, влияющие на циркуляцию. Определение погоды в том или ином регионе всегда соотносится с исследованиями всех природных явлений, возникающих в регионе.

Циркуляция воздуха

Образование областей пониженного атмосферного давления воздуха связано с процессом его циркуляции.

Она происходит из-за наклона земной оси и неоднородности прогрева планеты на экваторе и полюсах.

Область пониженного атмосферного давления воздуха формируется благодаря высоким температурам на экваторе. Он при нагреве расширяется и поднимается вверх. А учитывая тот факт, что на полюсах происходит обратное действие и возникает повышенное давление, происходит циркуляция воздушных масс.

Причем, если в одной области образовывается низкое давление, то в другой обязательно будет формироваться повышенное.

Определение циклона

Область пониженного давления в атмосфере – это циклон. Он проявляется в виде шторма или даже смерча. В центре циклона давление значительно ниже, чем по краям.

Если он образовался в северном полушарии, движение воздушных масс будет совершаться против циркуляции часовой стрелки. В южной стороне планеты – наоборот. Сила Кориолиса двигает циклон вправо, а в южном – влево.

Область пониженного атмосферного давления, где формируется смерч или шторм, располагается изначально над водной поверхностью. Поэтому такое явление природы приносит с собой дождливую, облачную погоду. Частые порывы ветра вызваны разницей давления в центре и периферии циклона. Область пониженного атмосферного давления воздуха формируется с летними дождями и похолоданием, а зимой – оттепелями и снегопадами. Воздух при этом движется от края циклона к его центру, где он поднимается и охлаждается.

Механизм образования

Вихрь циклона принято называть «кольцом змеи». Его диаметр порой достигает нескольких тысяч километров.

Область пониженного давления воздуха формируется в умеренных широтах. Это происходит при столкновении теплых влажных воздушных потоков со стороны экватора с холодными сухими потоками с полюсов. Между этими противоположностями появляется граница, называемая фронтом. Холодный воздух немного оттесняет теплый слой. Его массы сталкиваются между собой. Начинается эллипсоидное движение. Захватывая близлежащие слои воздуха, циклон движется со скоростью до 50 км/ч. Периферия вращается быстрее, чем центр. В зависимости от расположения возникновения, случаются порой очень сильные шторма. Они несут разрушения порой невообразимых масштабов. Область пониженного давления в атмосфере – это смерч. В его центре наблюдается недостаток воздуха. Холодные ветра восполняют его. Теплые воздушные потоки вытесняется вверх, остывает, а влага конденсируется в виде осадков. Продолжительность жизни шторма разная и зависит от географии местности.

Тропический вихрь

Вихри тропических широт гораздо сильнее образующихся в умеренных широтах циклонов.

В районе 5-20 градусов южной и северной широты над поверхностью океана возникают подобные природные явления. Там, где формируется область пониженного атмосферного давления, происходит движение воздушных масс. Однако в тропических циклонах оно порой очень велико. Достигает 10-30 м/с. Центр его называют «глаз бури». Здесь наблюдается тихая погода. Чем он шире, тем разрушительнее буря. Обычно «глаз бури» составляет 30 км, но бывает, доходит до 70 км. Глобальное потепление приводит к увеличению мощи циклонов тропических широт. Конечно, встречаются и незначительные по силе подобные погодные явления. Однако мощные штормы и ураганы порой доходят до Европейских стран, Америки, где оставляют колоссальные разрушения с многочисленными жертвами.

Виды циклонов

Область пониженного атмосферного давления воздуха бывает различной силы. Различают 4 типа циклонов:

- Возмущение, которое характеризуется движением воздуха со скоростью не более 17 м/с.

- Депрессия – скорость находится в диапазоне 17-20 м/с.

- Штормом называю циклон, центр которого движется до 38 м/с.

- Если движение «глаза бури» превышает 39 м/с, это уже ураган.

Это общепринятая классификация. Природа порой подбрасывает человечеству «сюрпризы» в виде непредвиденных по силе в нехарактерных широтах бурь. Например, в 1999 г. Западню Европу потряс мощный ураган «Лотарь». Метеорологи его не смогли предвидеть, так как его чудовищная сила привела к зашкаливанию датчиков. Некоторые из них даже не сработали.

Более 70 человек погибли из-за разбушевавшейся стихии.

Наименование вихрей

Чтоб избежать путаницы в определении метеорологами циклонов, область пониженного атмосферного давления начали называть каждый своим именем. Они отражали все его параметры, координаты и скорость передвижения. Было предложено именовать их цифрами и буквами, названиями птиц и животных. Очень популярным было называть циклоны женскими именами. Это было удобно и эффективно. Однако в конце 70-х и мужские имена стали применяться для таких целей. Подобная система позволила избежать ошибок и путаницы при обмене информацией о приближающемся шторме.

Ознакомившись с представленной выше информацией, можно прийти к выводу, что область пониженного давления – это циклон. Он приносит с собой влажную, пасмурную погоду. По силе различают как незначительные возмущения, так и ужасающие ураганы. Они могут принести как незначительные ухудшения погоды, так и крайне большие разрушения. Разобравшись в механизме их возникновения, можно понять, почему с каждым годом наблюдается рост сильных бурь и смерчей, которые порой появляются в совершенно непредвиденных для них областях. К этому приводит глобальное потепление, вызванное деятельностью человека на планете.

Источник

Õîòåëîñü áû ïîãîâîðèòü îá Ýôôåêòå Ýæåêöèè, êàê î ñàìîñòîÿòåëüíîì ôèçè÷åñêîì ïðîöåññå (ÿâëåíèè).

èíòåðíåòå î÷åíü ñêóïî îïèñàí ýòîò ïðîöåññ. Ìàêñèìóì ÷òî ìîæíî íàéòè ýòî ïðèìåðíî âîò òàêîå îáúÿñíåíèå:

“Ýôôåêò Ýæåêöèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïîòîê ñ ÁÎËÅÅ ÂÛÑÎÊÈÌ äàâëåíèåì, äâèæóùèéñÿ ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ (ýæåêòèðóþùèé ïîòîê èëè àêòèâíûé èëè ïåðâè÷íûé), óâëåêàåò çà ñîáîé ñðåäó ÍÈÇÊÎÃÎ äàâëåíèÿ. Óâëå÷åííûé ïîòîê íàçûâàåòñÿ ýæåêòèðóåìûì ( èëè ïàññèâíûì èëè âòîðè÷íûì).  ïðîöåññå ñìåøåíèÿ (ñìåøèâàíèÿ) äâóõ ñðåä ïðîèñõîäèò âûðàâíèâàíèå ñêîðîñòåé, ñîïðîâîæäàþùååñÿ, êàê ïðàâèëî, ïîâûøåíèåì Äàâëåíèÿ. Îñíîâíàÿ îñîáåííîñòü ôèçè÷åñêîãî ïðîöåññà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñìåøåíèå (ñìåøèâàíèå) ïîòîêîâ ïðîèñõîäèò ïðè áîëüøèõ ñêîðîñòÿõ ýæåêòèðóþùåãî (ïåðâè÷íîãî) ïîòîêà.”

Äàâàéòå ÷òîáû íå ëîìàòü ÿçûê îò ñëîâ «ýæåêòèðóþùèé ïîòîê» è “ýæåêòèðóåìûé ïîòîê», äëÿ ïðîñòîòû îáùåíèÿ íàçîâåì èõ òàê: «Ïåðâè÷íûé ñêîðîñòíîé ïîòîê» è «âòîðè÷íûé ïîòîê», ñîîòâåòñòâåííî.

Êàê ìû âèäèì, óæå â îïðåäåëåíèè ýòîãî ïðîöåññà çàëîæåíû íåêîòîðûå íåóâÿçêè è ðàçíîãëàñèÿ:

1.Åñëè «Ïåðâè÷íûé ñêîðîñòíîé ïîòîê» èìååò ÁÎËÅÅ ÂÛÑÎÊÎÅ äàâëåíèå, òî êàê îí çàõâàòûâàåò ìîëåêóëû Îêðóæàþùåé Ñðåäû (ÎÑ) è ñîçäàåò «âòîðè÷íûé ïîòîê»? Âåäü ìû çíàåì, ÷òî âîçäóøíûå ìàññû ÂÑÅÃÄÀ äâèæóòñÿ èç çîíû ïîâûøåííîãî äàâëåíèÿ â çîíó ïîíèæåííîãî. À ïî äàííîìó îïðåäåëåíèþ ïðîèñõîäèò âñå ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò, ò.å. ìîëåêóëû ÎÑ ñ áîëåå íèçêèì äàâëåíèåì óñòðåìëÿþòñÿ (ñîçäàþò âòîðè÷íûé ïîòîê) ê ïîòîêó ñ áîëüøèì äàâëåíèåì áðåä!

2.Äàëüøå óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî â ïðîöåññå ñìåøåíèÿ (ñìåøèâàíèÿ) äâóõ ñðåä (äâóõ ïîòîêîâ) ïàðàëëåëüíî ñ ïðîöåññîì âûðàâíèâàíèÿ ñêîðîñòåé (ò.å. òîðìîæåíèåì ïåðâè÷íîãî ïîòîêà), ïðîèñõîäèò, êàê ïðàâèëî ïîâûøåíèå Äàâëåíèÿ. È âñòàåò âîïðîñ: «Ïåðâè÷íûé ñêîðîñòíîé ïîòîê» óæå èìååò (ïî îïðåäåëåíèþ) ÁÎËÅÅ ÂÛÑÎÊÎÅ äàâëåíèå, è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Äàâëåíèå ïîâûøàåòñÿ åùå ÁÎËÜØÅ îïÿòü áðåä!

3.Äàëüøå óòâåðæäàåòñÿ ÷òî: Îñíîâíàÿ îñîáåííîñòü ôèçè÷åñêîãî ïðîöåññà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñìåøèâàíèå ïîòîêîâ ïðîèñõîäèò ïðè áîëüøèõ Ñêîðîñòÿõ Ïåðâè÷íîãî ïîòîêà. Õà. Õà. Õà. À ÷òî íà ìàëåíüêèõ ñêîðîñòÿõ íå âîçíèêàåò ýôôåêò Ýæåêöèè? È ÷òî òàêîå «áîëüøèå Ñêîðîñòè» – ýòî ñêîëüêî?

Òåïåðü õî÷ó ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè íàáëþäåíèÿìè:

Ïåðâîå:

ß áåãëî ïðîñìîòðåë êóðñ ôèçèêè ñðåäíåé øêîëû, ìîãó îøèáàòüñÿ, íî ýôôåêòà Ýæåêöèè â ñðåäíåé øêîëå íåò. Ïî÷åìó?

Âòîðîå:

Âñå ÷òî êàñàåòñÿ ýôôåêòà Ýæåêöèè è âñå îïûòû è ôîêóñû ñâÿçàííûå ñ íèì, îçâó÷èâàþòñÿ ïîä ìàðêîé «óðàâíåíèÿ Áåðíóëëè» è ïîäìåíåíû óðàâíåíèåì Áåðíóëëè. Ïðè÷åì ñàìî óðàâíåíèå Áåðíóëëè (åãî îñíîâíîé âûâîä è åãî ïðèíöèï) ïðåïîäàåòñÿ àáñîëþòíî íåïðàâèëüíî è áåçãðàìîòíî.

È òðåòüå:

Ñîçäàíî íåòåðïèìîå îòíîøåíèå ê ýôôåêòó Ýæåêöèè. Êàê òîëüêî Âû çàèêíåòåñü îá ýòîì ýôôåêòå (îñîáåííî â àýðîäèíàìèêå), òî â Âàø àäðåñ ïîñûïëþòñÿ ñìåøêè è îáâèíåíèÿ â òîì, ÷òî âû ÷óòü ëè íå ïîëíûé äóðàê. Òàê â ÷åì æå çäåñü äåëî? Ïî÷åìó òàêîå ñâèíñêîå îòíîøåíèå ê äàííîé òåìå ñî ñòîðîíû ñîâðåìåííîé ïîïóëÿðíîé ôèçèêè.

À äåëî âîò â ÷åì:

Ýôôåêò Ýæåêöèè ýòî ôèçè÷åñêèé ïðîöåññ, ïðè êîòîðîì Ñêîðîñòíîé ïîòîê (ïåðâè÷íûé ïîòîê) ó êîòîðîãî Ñêîðîñòü áîëüøå ñêîðîñòè îêðóæàþùåé ñðåäû è òåì ñàìûì ÌÅÍÜØÅ Äàâëåíèå – èìååò âîçìîæíîñòü çàñàñûâàòü â ñåáÿ ìîëåêóëû Îêðóæàþùåé Ñðåäû (ñîçäàâàÿ âòîðè÷íûé ïîòîê) è óíîñèòü èõ ñ ñîáîé, òåì ñàìûì ëîêàëüíî ïîíèæàÿ Äàâëåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû âáëèçè Ñêîðîñòíîãî ïîòîêà.

Äåéñòâèå äàííîãî ôèçè÷åñêîãî ïðîöåññà îñíîâàíî íà äâóõ ïðèíöèïàõ ôóíäàìåíòàëüíîé Ôèçèêè.

1.Ëþáîé ñêîðîñòíîé ïîòîê èìåþùèé ñêîðîñòü áîëüøóþ, ÷åì ñêîðîñòü îêðóæàþùåé ñðåäû âñåãäà èìååò áîëåå Íèçêîå Äàâëåíèå, ÷åì îêðóæàþùàÿ ñðåäà.

2.Âåùåñòâî èç îáëàñòè âûñîêîãî Äàâëåíèÿ âñåãäà ïåðåíîñèòñÿ (ïåðåòåêàåò) â îáëàñòü íèçêîãî Äàâëåíèÿ.

Ïîÿñíåíèå ê ôèçèêå ïðîèñõîäÿùåãî ïðîöåññà:

Äëÿ áîëåå ïîëíîãî ïîíèìàíèÿ äàííîãî ïðîöåññà íåîáõîäèìî íàïîìíèòü îñíîâíûå ïðèíöèïû ôóíäàìåíòàëüíîé Ôèçèêè è íåêîòîðûå çàáëóæäåíèÿ ïîïóëÿðíîé ñîâðåìåííîé ôèçèêè.

×òî òàêîå Ñòàòè÷åñêîå Äàâëåíèå íà ñàìîì äåëå?

Èëè ÷åì Ïëîòíîñòü îòëè÷àåòñÿ îò Êîíöåíòðàöèè.

Ñîâðåìåííàÿ ôèçèêà ðàñïîëàãàåò çíàíèÿìè î òîì, ÷òî ìîëåêóëû ãàçîâ è æèäêîñòåé èìåþò âîêðóã ñåáÿ ýëåêòðîìàãíèòíîå ïîëå è ïîñðåäñòâîì äàííîãî ïîëÿ ïðîèñõîäèò âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó íèìè.  ÷àñòíîñòè ìîëåêóëû «âîçäóõà» (4 ìîëåêóëû àçîòà è 1 ìîëåêóëà êèñëîðîäà (â ñîâîêóïíîñòè 99% àòìîñôåðû)) îòòàëêèâàþòñÿ äðóã îò äðóãà. Ñèëà îòòàëêèâàíèÿ ïî ñâîåé ôèçè÷åñêîé ïðèðîäå åñòü ñèëà óïðóãîñòè. Ïî ýòîé ïðè÷èíå: ÷åì áëèæå ìîëåêóëû íàõîäÿòñÿ äðóã ê äðóãó. Òåì áîëüøå âíóòðåííåå Ñòàòè÷åñêîå Äàâëåíèå âíóòðè âåùåñòâà (äàëåå ïðîñòî Äàâëåíèå). Ïî ýòîé ïðè÷èíå Äàâëåíèå âíóòðè æèäêîñòåé, ãàçîâ è òâåðäûõ òåë, èìååò ñîâåðøåííî îäèíàêîâóþ ïðèðîäó (÷òî îòâåðãàåò ñîâðåìåííàÿ ïîïóëÿðíàÿ ôèçèêà).

Ýòà ïðèðîäà Äàâëåíèÿ ïðîèñõîäèò îò Êîíöåíòðàöèè ìîëåêóë â åäèíèöå îáúåìà, ò.å. îò èõ Êîëè÷åñòâà.

Êîíöåíòðàöèÿ (Ê) = [êîë-âî ìîëåêóë/ì3] èëè [øò./ì3]

Èìåííî êîëè÷åñòâî (Êîíöåíòðàöèÿ) îáóñëàâëèâàåò ÌåæÌîëåêóëÿðíîå Ðàññòîÿíèå (ÌÌÐ) ìåæäó ìîëåêóëàìè. À ÌÌÐ îáóñëàâëèâàåò äâå ïàðàëëåëüíûå âåòâè äàëüíåéøåãî ïðîöåññà:

1.Ñòåïåíü ñæàòèÿ èëè Ñèëó óïðóãîñòè èëè Ñèëó îòòàëêèâàíèÿ ýòî êîìó êàê áîëüøå íðàâèòñÿ ÷òî è åñòü âíóòðåííåå Äàâëåíèå â âåùåñòâå.

2.Ìàññîâóþ Ïëîòíîñòü âåùåñòâà êàê ïðîèçâåäåíèå Êîíöåíòðàöèè íà Ìàññó îäíîé ìîëåêóëû, íàøå ñ âàìè ëþáèìîå (ðî) = ìàññîâàÿ Ïëîòíîñòü.

ðî = Ê * mo [êã/ì3], ãäå mo – ìàññà îäíîé ìîëåêóëû [êã]

Òàêèì îáðàçîì ìíåíèå ñîâðåìåííîé ïîïóëÿðíîé ôèçèêè î òîì, ÷òî Äàâëåíèå çàâèñèò îò Ïëîòíîñòè îøèáî÷íî, ò.ê. è Äàâëåíèå è Ïëîòíîñòü îäíîâðåìåííî çàâèñÿò îò Êîíöåíòðàöèè, îò ÌÌÐ ìåæäó ìîëåêóëàìè.

Äàííàÿ èñòîðèÿ ìíå íàïîìèíàåò, êàê â ñâîå âðåìÿ ïåðåâðàëè òåîðèþ Äàðâèíà, à èìåííî: Äàðâèí âûñêàçàë ìûñëü î òîì, ÷òî ó ×åëîâåêà è ó îáåçüÿíû âîçìîæíî áûë îäèí îáùèé äàëåêèé ïðåäîê, à åìó ïðèïèñàëè ìûñëü î òîì, ÷òî ×åëîâåê ïðîèçîøåë îò îáåçüÿíû, äà åùå íàðèñîâàëè èäèîòñêèå êàðòèíêè êàê îáåçüÿíà ïîñòåïåííî ïîäíèìàÿñü íà çàäíèå ëàïû («íîãè») è ïî õîäó áåðÿ äóáèíó â «ðóêè» – ïðåâðàùàåòñÿ â ÷åëîâåêà. Âîò è â èñòîðèè ìåæäó Äàâëåíèåì è Ïëîòíîñòüþ íà ìîé âçãëÿä òî÷íî òàêàÿ æå ñîâåðøåííî òóïàÿ èñòîðèÿ, íàñ ó÷àò òîìó ÷òî Äàâëåíèå çàâèñèò îò Ïëîòíîñòè. À íà ñàìîì äåëå è Äàâëåíèå è Ïëîòíîñòü çàâèñÿò îò Êîíöåíòðàöèè îò òîãî êàêîå ìåæäó ìîëåêóëàìè ÌÌÐ.

Íî ñîâðåìåííàÿ ïîïóëÿðíàÿ ôèçèêà íå ìîæåò ýòî îçâó÷èòü, ò.ê. ïðåæäå íåîáõîäèìî ïðèçíàòü òåîðèþ ÌÊÒ ëæåíàóêîé. Íàïîìíþ áðåäíè èç ÌÊÒ:

«Áåñêîíå÷íîå òåìïåðàòóðíîå» ëåòàíèå ìîëåêóë ïî òåîðèè ÌÊÒ ïîñðåäñòâîì «àáñîëþòíî óïðóãèõ ñîóäàðåíèé» â «èäåàëüíîé ñðåäå» âûçûâàåò Äàâëåíèå, ò.ê. ìîëåêóëû ñòóêàþòñÿ ñâîèìè ãîëîâàìè äðóã ñ äðóãîì è îá ñòåíêè ñîñóäà.»

Âîïðîñ: – À îòêóäà ó íèõ âå÷íàÿ ñêîðîñòü ëåòàíèÿ?

Îòâåò: – èõ íàãðåâàåò Ñîëíûøêî, âåäü ñêîðîñòü – ýòî òåìïåðàòóðà.

Âîïðîñ: – Ìîëåêóëà ìàëî âåñèò, îòêóäà ñèëà óäàðà (ñèëà èìïóëüñà)?

Îòâåò: – à èõ ìíîãî, à èìïóëüñû (ó äóðàêîâ)ñêëàäûâàþòñÿ.

Âîïðîñ: – à ïî÷åìó îíè íå òåðÿþò êèíåòè÷åñêóþ ýíåðãèþ ïðè ñîóäàðåíèÿõ?

Îòâåò: – à ñîóäàðåíèÿ «àáñîëþòíî óïðóãèå».

Âîïðîñ: – à ÷òî òàêîå «àáñîëþòíî óïðóãèå» ñîóäàðåíèÿ?

Îòâåò: – ÀÀÀ!!!! …. à ýòî òàêèå ñîóäàðåíèÿ, ïðè êîòîðûõ íåò ïîòåðü êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè.

Âîïðîñ: – à ðàçâå ìîæíî óñëîâèÿ «èäåàëüíîé ñðåäû» ïåðåíîñèòü â íàø «ðåàëüíûé ìèð» , â óñëîâèÿ «ðåàëüíîé ñðåäû?

Îòâåò: – äà ìîæíî ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ.

Âîïðîñ: – à êàêèå ýòî óñëîâèÿ?, è êòî èõ äîëæåí ñîçäàòü?

È … Ò È Ø È Í À …….

Òàêèì îáðàçîì çàÿâëåíèÿ âîèíñòâóþùèõ àäåïòîâ îò ÌÊÒ î òîì, ÷òî ïðè «îïðåäåëåííûõ (îñîáûõ) óñëîâèÿõ» ïðèíöèïû «èäåàëüíîãî ìèðà» ìîæíî ñ ëåãêîñòüþ ïåðåíåñòè â «ðåàëüíûé ìèð» ñ÷èòàþ ÓÙÅÐÁÍÛÌÈ, õîòÿ áû ïî òîìó, ÷òî íèêòî íå îçâó÷èâàåò î êàêèõ ñîáñòâåííî «îñîáûõ óñëîâèÿõ» èäåò ðå÷ü

ïðè êîòîðûõ ìîæíî ïðåíåáðå÷ü ÒÐÅÍÈÅÌ è êòî ýòè óñëîâèÿ äîëæåí ñîçäàòü, è êàê.

Ïîýòîìó âñþ òóïîñòü òåîðèè ÌÊÒ îñòàâèì íà ñîâåñòè òåõ êòî åå ïðèäóìàë è òåõ êòî â íåå âåðèò.

À ìû âåðíåìñÿ ê íàñòîÿùèì ïðè÷èíàì Äàâëåíèÿ è ê òîìó êàê è çà ñ÷åò ÷åãî îíî ìåíÿåòñÿ. Èòàê:

Äàâëåíèå ìîæíî èçìåíèòü (ïîâûñèòü/ïîíèçèòü) 3-ìÿ ñïîñîáàìè.

Ïåðâûé ñïîñîá – èçìåíèòü Òåìïåðàòóðó âåùåñòâà ïðè íåèçìåííîé Êîíöåíòðàöèè è Îáúåìå. Åñëè â äàëüíåéøåì òåìïåðàòóðó ðàññìàòðèâàòü êàê Êîíñòàíòó, òî òîãäà:

Âòîðîé ñïîñîá èçìåíèòü Êîíöåíòðàöèþ ïðè íåèçìåííîì Îáúåìå.

Òðåòèé ñïîñîá èçìåíèòü Îáúåì ïðè íåèçìåííîé Êîíöåíòðàöèè.

Ò.å. óâåëè÷èòü èëè óìåíüøèòü ÌÌÐ.

Ïðîùå ãîâîðÿ:

Åñëè íàì óäàåòñÿ ñæàòü âîçäóõ (ïîâûñèòü Êîíöåíòðàöèþ è òåì ñàìûì óìåíüøèòü ÌÌÐ) – òî ìû ïîâûøàåì Äàâëåíèå.

Åñëè íàì óäàåòñÿ ðàñòÿíóòü âîçäóõ (ïîíèçèòü Êîíöåíòðàöèþ è òåì ñàìûì óâåëè÷èòü ÌÌÐ) – òî ìû ïîíèæàåì Äàâëåíèå.

Âñå ãåíèàëüíîå ïðîñòî, … ïðîñòî íå íàäî æèòü â ìèôè÷åñêè-ñêàçî÷íîé «èäåàëüíîé ñðåäå» îò ÌÊÒ è âñå áóäåò ïðîñòî, ïîíÿòíî, è äîñòóïíî.

Ñêîðîñòíîé ïîòîê èëè ïî÷åìó â íåì ïàäàåò Ñòàòè÷åñêîå Äàâëåíèå?

Ïðè ïðàâèëüíîì ïîíèìàíèè Äàâëåíèÿ îòâåò íà ýòîò âîïðîñ äî áåçîáðàçèÿ ïðîñò.

Ñêîðîñòíîé ïîòîê íà ñàìîì äåëå ðàñòÿíóò ïî âåêòîðó ñêîðîñòè, òàêèì îáðàçîì ÌÌÐ ìåæäó ìîëåêóëàìè â ëþáîì ñêîðîñòíîì ïîòîêå áóäåò áîëüøå ÷åì ÌÌÐ â îêðóæàþùåé ñðåäå. Ïî ýòîé ïðè÷èíå âíóòðåííåå äàâëåíèå â ñêîðîñòíîì ïîòîêå âñåãäà íèæå, ÷åì âíóòðåííåå äàâëåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïîýòîìó ËÞÁÎÉ ñêîðîñòíîé ïîòîê ïî ñâîåé ïðèðîäå ÿâëÿåòñÿ Ýæåêòèðóþùèì, ò.å. ñïîñîáíûì îòðàáàòûâàòü Ýæåêöèþ.

Ïîíèæåííàÿ Êîíöåíòðàöèÿ ìîëåêóë â ñêîðîñòíîì ïîòîêå, îáåñïå÷èâàåò ïîòîêó äâà ïîëîæèòåëüíûõ êà÷åñòâà.

Ïåðâîå ó ïîòîêà åñòü ñâîáîäíîå ìåñòî, äëÿ ïðèíÿòèÿ â ñåáÿ ìîëåêóë Îêðóæàþùåé Ñðåäû (ÎÑ).

Âòîðîå ïåðåïàä äàâëåíèé ñ ÎÑ ÇÀÑÒÀÂËßÅÒ ìîëåêóëû ÎÑ äâèãàòüñÿ âíóòðü ïîòîêà (ñîçäàåòñÿ âòîðè÷íûé ïîòîê).

À íàëè÷èå ñêîðîñòè ó ìîëåêóë ñêîðîñòíîãî ïîòîêà îáåñïå÷èâàåò åìó òðåòüå êà÷åñòâî ïðåäàíèå «âíîâü ïðèáûâøèì» ìîëåêóëàì èç ÎÑ – óñêîðåíèÿ. Òåì ñàìûì ñêîðîñòíîé ïîòîê óíîñèò ìîëåêóëû ÎÑ ñ ñîáîé.

Ïî ìåðå «óëåòàíèÿ» ñêîðîñòíîãî ïîòîêà îò ìåñòà åãî «ðîæäåíèÿ», ïîòîê çàìåäëÿåòñÿ (âñòðå÷àÿ ñîïðîòèâëåíèå ñ ìîëåêóëàìè ÎÑ). È îäíîâðåìåííî ïîòîê íàñûùàåòñÿ ìîëåêóëàìè ÎÑ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå âíóòðåííåå äàâëåíèå â ïîòîêå óâåëè÷èâàåòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïîíèæåííîìó Äàâëåíèþ, êîòîðîå ó ïîòîêà áûëî ïðè åãî «ðîæäåíèè».

Âîò òåïåðü íà÷èíàåò ïðèíèìàòü ëîãè÷åñêèå î÷åðòàíèÿ ôðàçà: « â ïðîöåññå ñìåøèâàíèÿ äâóõ ñðåä (äâóõ ïîòîêîâ) ïàðàëëåëüíî ñ ïðîöåññîì âûðàâíèâàíèÿ ñêîðîñòåé (ò.å. òîðìîæåíèåì ïåðâè÷íîãî ïîòîêà), ïðîèñõîäèò, êàê ïðàâèëî, ïîâûøåíèå Äàâëåíèÿ» .

– – – – – – –

Âûâîä:

Ñêîðîñòíîé ïîòîê ýòî íå ïîòîê ñ Ïîâûøåííûì äàâëåíèåì (ýòî Ñîôèçì), à ïîòîê ñ Ïîíèæåííûì Äàâëåíèåì. Ôðàçà: «÷åì áîëüøå ñêîðîñòü, òåì ìåíüøå äàâëåíèå ýòî ôðàçà íå èç óðàâíåíèÿ Áåðíóëëè, à ýòà ôðàçà èç ýôôåêòà Ýæåêöèè». ×åì áîëüøå ñêîðîñòü ñêîðîñòíîãî ïîòîêà, òåì áîëüøå îí ðàñòÿíóò ïî âåêòîðó ñêîðîñòè, òåì áîëüøå ÌÌÐ è êàê ñëåäñòâèå òåì ìåíüøå â íåì Äàâëåíèå.

– – – – – – –

Òàê çà÷åì ïåðåâðàëè ýôôåêò Ýæåêöèè? Çà÷åì âñå ïîñòàâèëè ñ íîã íà ãîëîâó?

Âñå ýëåìåíòàðíî ïðîñòî! Ýôôåêò Ýæåêöèè ðàçîáëà÷àåò òåîðåòè÷åñêóþ àýðîäèíàìèêó è âñåõ òåõ áåçäàðíîñòåé, êîòîðûå ïðèäóìàëè ñåáå óñêîðåíèå ïîòîêà íàä êðûëîì.

Ëþáîé ñêîðîñòíîé ïîòîê êàê ïîòîê ñ ÏÎÍÈÆÅÍÍÛÌ äàâëåíèåì, ïðîõîäÿ íàä êðûëîì, ò.å. íà íóëåâîì è îòðèöàòåëüíîì ôèçè÷åñêîì óãëå àòàêè, âûñàñûâàåò ìîëåêóëû èç îáëàñòè ìåæäó ïîòîêîì è ïëîñêîñòüþ êðûëà è òåì ñàìûì ñíèæàåò äàâëåíèå íàä êðûëîì. Ñìåøíî ñêàçàòü, íî «âåðõíåìó» ïîòîêó ñîâåðøåííî íå íàäî âñòðå÷àòüñÿ ñ «íèæíèì», íå íóæíû íèêàêèå ñòðóéêè òîêà ïåðåõîäÿùèå â òðóáêè òîêà, íå íóæíî íè êàêîå óñêîðåíèå è ïðî÷èå ãëóïîñòè. Âîîáùå âåñü ýòîò àýðîäèíàìè÷åñêèé áðåä ïðî óñêîðåíèå ïîòîêà íå íóæåí. Ïîòîê íàä êðûëîì íà ñêîðîñòè 50ì/ñåê ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ (íåçàâèñèìî îò íèæíåãî ïîòîêà)ñîçäàåò äîñòàòî÷íîå ïîíèæåíèå äàâëåíèÿ äëÿ ïîëåòà ñàìîëåòà, è ýòîò æå ïîòîê íà ñêîðîñòè 50ì/ñåê ïîä êðûëîì ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ (íåçàâèñèìî îò âåðõíåãî ïîòîêà)ñîçäàåò äîñòàòî÷íîå ïîâûøåíèå äàâëåíèÿ äëÿ ïîëåòà ñàìîëåòà. Ïîòîêè íå íàäî ñðàâíèâàòü ìåæäó ñîáîé, îíè ðàáîòàþò ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ è ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ äðóã îò äðóãà, âîò ÷òî íå ïîíèìàåò ñîâðåìåííàÿ àýðîäèíàìèêà!!!

Ïðîñòî ñêîðîñòíîé ïîòîê íà ñêîðîñòè 50ì/ñåê (çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ Êîíöåíòðàöèè) èìååò ïëîòíîñòü íå 1,25êã/ì3 êàê â íåïîäâèæíîé ÎÑ, à èìååò ïðèìåðíî ïëîòíîñòü = 1,20êã/ì3. È ýòîãî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñîçäàòü ðàçðÿæåíèå íàä êðûëîì -40êãñ/ì2. À ïîä êðûëîì ïîòîê ñ ïëîòíîñòüþ = 1,20êã/ì3., ñîçäàåò äèíàìè÷åñêóþ íàãðóçêó +40êãñ/ì2. Óäåëüíîå äàâëåíèå íà êðûëî ïîëó÷àåòñÿ 80êãñ/ì2. Êðûëî ïðîñòî ëîêàëüíî ìåíÿåò äàâëåíèå íà ±0,4% îò íîìèíàëà (10 330êãñ/ì2),ïîòîìó ÷òî ó êðûëà äâà îñíîâíûõ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ óãëà àòàêè: ñíèçó ïîëîæèòåëüíûé, à ñâåðõó îòðèöàòåëüíûé.

Âîò è âñå!!!

Íî ÷òîáû íå ïåðåïèñûâàòü àýðîäèíàìèêó, êîòîðàÿ ìîðî÷èò íàì ãîëîâó 150 ëåò óñêîðåíèåì ïîòîêà, ïðîùå îáîëãàòü Ýôôåêò Ýæåêöèè, óáðàòü åãî èç øêîëüíîé ïðîãðàììû è âñå îïûòû è ôîêóñû, êîòîðûå ñ íèì ñâÿçàíû îáçûâàòü «Óðàâíåíèåì Áåðíóëëè», è ïðè ýòîì ïåðåâðàòü äî íåóçíàâàåìîñòè è ñàìî Óðàâíåíèå Áåðíóëëè.

– – – – –

P.S.

Ìîæåòå ñåáå ïðåäñòàâèòü ëþäåé, ñî çâàíèåì: êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê èëè äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, êîòîðûå 150 ëåò ïðîñèäåëè â àýðîäèíàìè÷åñêîé òðóáå è òàê è íå ïîíÿëè: êàê ëåòàåò ñàìîëåò? È êîòîðûå äî ñèõ ïîð âåðÿò è ïðåïîäàþò òåîðèþ ÌÊÒ. À îíè åñòü è èõ òûñÿ÷è! È âåøàÿ ëàïøó íàì íà óøè ïðî óñêîðåíèå ïîòîêà íàä êðûëîì, îíè ïðè ýòîì ïîëó÷àþò çàðïëàòó.

Источник