Митральный стеноз артериальное давление

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 сентября 2019; проверки требует 1 правка.

У этого термина существуют и другие значения, см. Стеноз .

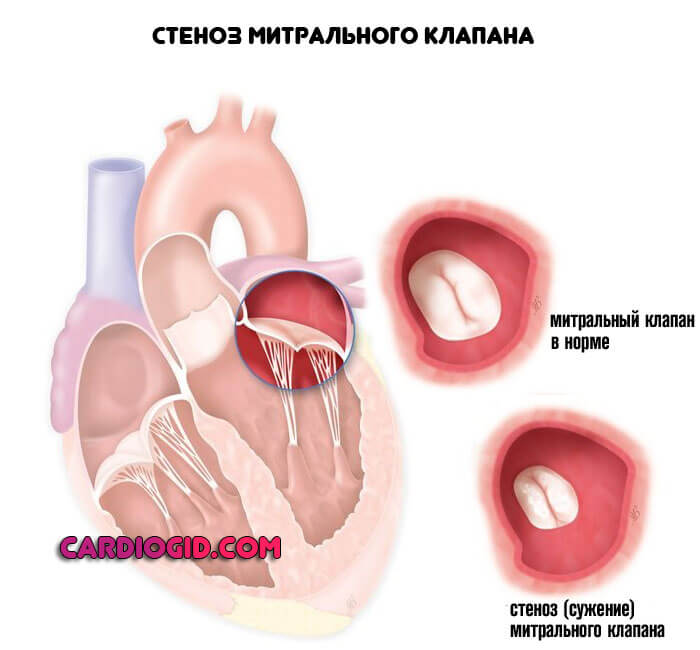

Стеноз митрального клапана (на лат. Stenosis ostii atrioventricularis sinistri), (митральный стеноз или сужение левого атриовентрикулярного отверстия) — это часто встречающийся приобретённый порок сердца. Характеризуется сужением предсердно-желудочкового отверстия, приводящие к нарушению диастолического поступления крови из левого предсердия в левый желудочек. Стеноз митрального клапана может быть изолированным или сочетаться с поражением других клапанов, и с недостаточностью митрального клапана.

Эпидемиология[править | править код]

На 100 000 населения 50-80 больных стенозом митрального клапана, чаще встречается у женщин.

Заболевание характеризуется медленным течением. Появление симптомов чаще всего происходит в 40-50 лет.

Врождённый митральный стеноз встречается очень редко.

Этиология[править | править код]

Причиной стеноза митрального клапана в 80 % случаев является раннее перенесённый ревматизм, а остальные 20 % приходится на перенесённые инфекционные заболевания (инфекционный эндокардит, травма сердца и т. д.). Формируется в молодом возрасте, чаще встречается у женщин.

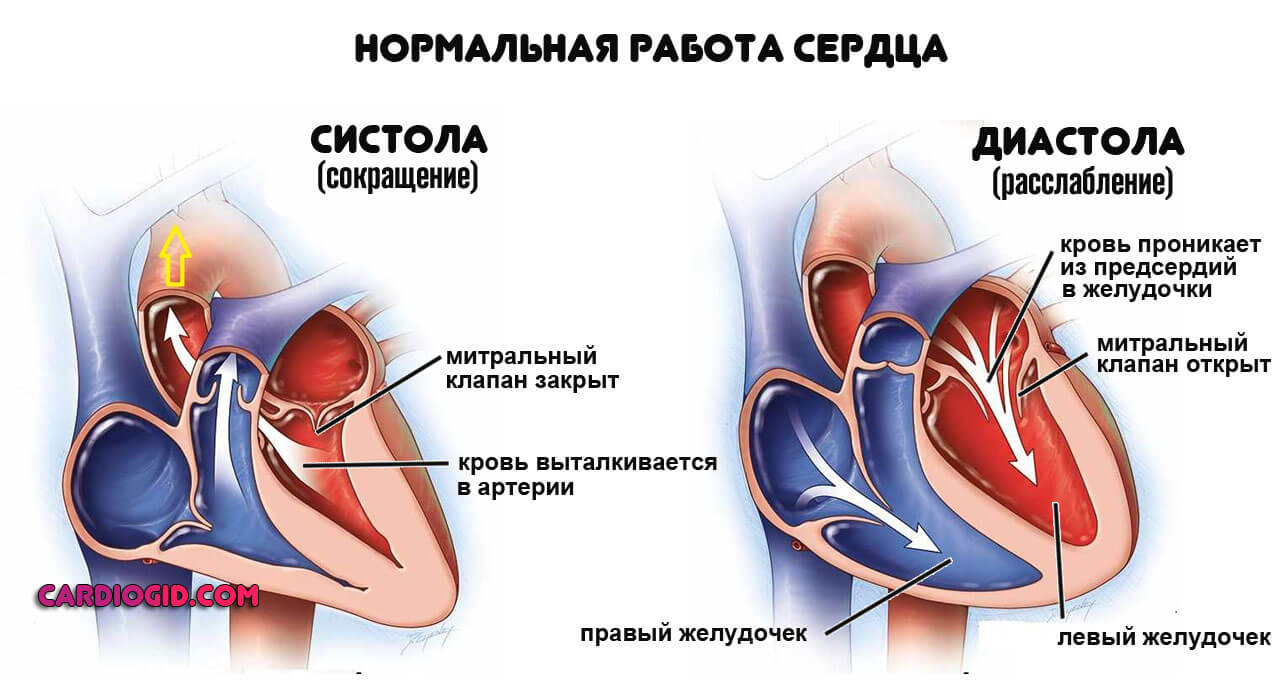

Митральный стеноз заболевание, сопровождающееся нарушением функции клапана расположенным между левыми предсердием и желудочком. Клапан открывается в диастолу, и через него артериальная кровь левого предсердия поступает в левый желудочек. Митральный клапан состоит из двух створок. При митральном стенозе створки клапана утолщаются, в результате происходит уменьшение размера предсердно-желудочкового отверстия. Вследствие, кровь во время диастолы из левого предсердия не успевает откачиваться, и в результате давление в левом предсердии увеличивается. Поэтому, чтобы обеспечить нормальное кровенаполнение левого желудочка, включается ряд вспомогательных компенсаторных механизмов. В полости левого предсердия повышается давление (с нормального в 5 мм до 20-25 мм рт. ст.). Вследствие роста давления, увеличивается градиент давления между левыми предсердие — желудочек, в результате этого облегчается прохождение крови через отверстие митрального клапана.

Патогенез и изменение гемодинамики[править | править код]

В результате увеличения давления в левом предсердии, увеличивается давление в правом желудочке далее в лёгочных артериях и в целом в малом круге кровообращения. Из-за высокого давления в левом предсердии миокард левого предсердия гипертрофируется. Происходит повышенная работа предсердия, при прогрессировании гипертрофируются и стенки правого желудочка. В результате увеличивается давление в лёгочных артериях и в легких.

Клиническая картина[править | править код]

Из-за высокого давления в лёгочных артериях, появляется жалоба на одышку при физической нагрузке. При увеличенной физической нагрузке приток крови в сердце увеличивается и вызывает перенапряжение капилляров, стенок сердца (из-за стеноза атриовентрикулярного клапана)и затрудняется нормальный газообмен. Вследствие этого больные жалуются на одышку при физической нагрузке. При прогрессировании заболевания одышка может появиться и в покое. Очевидная бледность кожи, с выраженным румянцем на щеке с цианозом. Появление акроцианоза (цианоз кончика носа, ушей, подбородка). У больных с высокой лёгочной гипертензией при физической нагрузке цианоз увеличивается и появляется бледность кожи (пепельный цвет кожи)

Источник

Что такое митральный стеноз?

Митральный стеноз (МС) – кардиальная патология, вызванная аномальным структурным дефектом (сужением левого атриовентрикулярного отверстия), препятствующим переходу крови из левого предсердия в желудочек, обусловленного дегенеративными процессами митрального клапана (МК).

Митральный стеноз (МС) – кардиальная патология, вызванная аномальным структурным дефектом (сужением левого атриовентрикулярного отверстия), препятствующим переходу крови из левого предсердия в желудочек, обусловленного дегенеративными процессами митрального клапана (МК).

Сужение левого АВ (атриовентрикулярного) отверстия происходит по причине склеивания, а далее и срастания касательных краев створок МК, места сращения называют комиссурами. Рядом с этим створки уплощаются, укорачиваются и утолщаются хордальные нитки. Следствием этого становится пролапс створок МК в полость желудочка.

Гемодинамическое влияние вызывает повреждение клапана на створках с пристеночным тромбообразованием. Дальнейшая организация тромбов провоцирует еще большее срастанию створок МК и прогрессирования заболевания. При МС в процесс вовлекаются структуры, лежащие под клапаном: укорачиваются, утолщаются и срастаются между собой хорды. Иногда имеет место обызвествление комиссур, что делает створки практически неподвижными.

Причины развития порока и его классификация

Этиология МС:

- Ревматизм (в 80% случаев);

- Инфекционный, септический эндокардит;

-

СКВ, ревматоидный артрит, болезни накопления, амилоидоз;

СКВ, ревматоидный артрит, болезни накопления, амилоидоз; - Асимметричная гипертрофия ЛЖ при ГКМП;

- ВПС (Синдром Лютембаше, открытый Боталлов проток, фиброэластоз миокарда, коарктация аорты, субаортальный стеноз);

- Миксома;

- Тромб в левом предсердии;

- Карциноматоз;

- Третичный сифилис;

- Действие медикаментов (препараты на основе полыни);

- Рестеноз после комиссуротомии, протезирования МК.

Виды митрального стеноза

По анатомической характеристике сужения:

- Сужение по типу петлицы пиджака – клапан выглядит как перемычка с краевым срастанием фиброзированных створок, визуализируется небольшое укорочение хордальных нитей;

- Воронкообразное сужение по типу «рыбьего рта» — створки клапана низко припаяны к сосочковым мышцам;

- Стеноз сочетанного характера.

Степени сужения митрального клапана

У здорового человека площадь левого АВ устья 4-6 см2. Клинически стеноз проявляется при уменьшении площади до 2 см2. При сужении до 1 см2 происходит резкое снижение толерантности к физическим нагрузкам.

У здорового человека площадь левого АВ устья 4-6 см2. Клинически стеноз проявляется при уменьшении площади до 2 см2. При сужении до 1 см2 происходит резкое снижение толерантности к физическим нагрузкам.

По величине сужения МК стеноз делится на:

- Минимальный стеноз;

- Резкий – общая площадь менее 0,5 см2;

- Выраженный – площадь от 0,5 до 1 см2;

- Умеренный – сужение от 1 до 1,5 см2;

- Незначительный – площадь отверстия более 2 см2.

Основные симптомы и клинические признаки патологии

Семиотика клинических проявлений заболевания зависит от стадии стеноза:

- I – компенсаторная — пациент не имеет жалоб. Признаки МС находят при аускультации, ЭхоКГ, на ЭКГ только признаки перегрузки ЛП;

- II – застоя в малом кругу – с пароксизмами отдышки, ограничением трудоспособности;

- III– правожелудочковой недостаточности – устойчивая легочная гипертензия с образованием «второго барьера», ХСН;

- IV – дистрофическая – симптоматика нарушений кровотока в обоих кругах, медикаментозная поддержка может временно улучшить состояние, нарушение ритма;

- V- терминальная – критические расстройства кровообращения сопоставимы с ХСН III ст.

Субъективные симптомы стеноза митрального клапана:

- снижение толерантности к физическим нагрузкам;

- хроническая усталость, пароксизмальная отдышка (в последствии и в покое);

- кашель с кровохарканьем;

- рецидивирующие легочные инфекции (бронхиты, пневмонии);

- сердцебиение;

- распирание в правом подреберье;

- хрипота (гипертрофированное ЛП сдавливает левый гортанный рекуррентный нерв– с. Ортнера), дискомфорт в перикардиальной области.

Объективные данные:

-

Facies mitralis – сине-красный румянец на лице в виде бабочки;

Facies mitralis – сине-красный румянец на лице в виде бабочки; - «Сердечный горб», наличие эпигастральной пульсации (гипертрофия ПЖ);

- Периферические отеки, акроцианоз, гепатомегалия, гидроторакс, асцит;

- Тахикардия, фибрилляция предсердий, pulsus deferens (разница пульсов на лучевых артериях);

- Диастолическая вибрация грудной клетки («кошачье урчание»);

- Перкуторно – уширение границ сердечной тупости вверх и вправо;

- Аускультативная картина: «ритм перепелки»

- сильный, лязгающий I тон в IV межреберье слева,

- клацанье открытия МК в конце II тона;

- протодастолический шум с пресистолическим усилением;

- акцент II тона во втором межреберье справа и стихающий шум Грехема-Стилла.

По результатам ЭКГ присутствуют:

- Симптомы гипертрофии и перегрузки левого предсердия:

- Двоверхушечный Р в I, avL, V4,5,6;

- Значимый скачок амплитуды и длительности зубца Р во вторую фазу в V1;

- Удлинение периода внутреннего отклонения Р дольше 0,06с.

- Симптомы гипертрофии правых отделов сердца:

- 2.1 Отклонение ЭОС вправо, дислокация интервала S-Т и инверсия зубца Т в avF, III;

- 2.2 Рост зубца R в правых, зубца S в левых грудных отведениях;

- 2.3 Депрессия сегмента ST и негативный Т в правых грудных отведениях.

- Блокада ЛНПГ разной выраженности.

- Крупноволновая форма мерцания предсердий.

На ЭхоКГ присутствуют:

- Одностороннее движение обеих створок МК кпереди;

- Замедление досрочного запирания передней створки МК во время диастолы;

- Снижение амплитуды движения передней створки МК;

- Расширенный диаметр полостей левых отделов сердца.

Для уточнения стадии заболевания выполняют Ro-графию ОГК, УЗИ ОБП, тест толерантности к физическим нагрузкам.

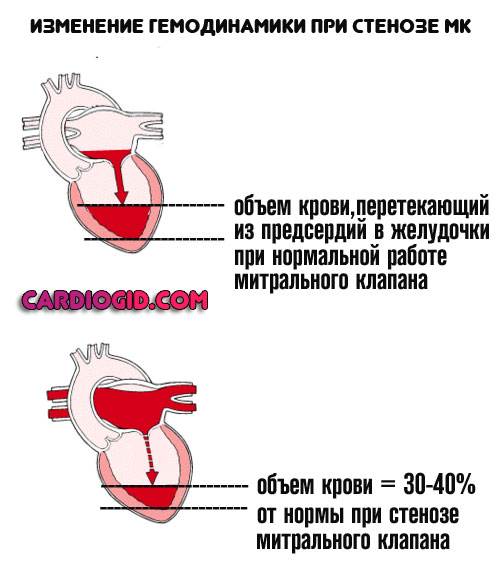

Особенности нарушения гемодинамики при митральном стенозе

Площадь устья, после которой возникают значимые нарушения гемодинамики -1-1,5 см2. Нормальное внутриполостное давление в левом предсердии колеблется от 5 до 6 мм.рт.ст., а градиент диастолических давлений между ЛП и ЛЖ составляет 1-2 мм.рт.ст.

Площадь устья, после которой возникают значимые нарушения гемодинамики -1-1,5 см2. Нормальное внутриполостное давление в левом предсердии колеблется от 5 до 6 мм.рт.ст., а градиент диастолических давлений между ЛП и ЛЖ составляет 1-2 мм.рт.ст.

Стеноз левого АВ-отверстия препятствует движению крови и меняет внутрисердечные гемодинамические показатели. Сужение устья МК до 1 см2 вызывает рост внутриполостного давления левого предсердия и в легочных венулах до 25-30 мм.рт.ст. и рост диастолического градиента до 30-40 мм.рт.ст. Высокое внутриполостное давление вызывает гипертрофию мышечного слоя ЛП для обеспечения проталкивания крови в ЛЖ. Сквозь суженное устье кровоток замедляется, время кровенаполнения ЛЖ удлиняется, следовательно, ЛП опустошается длительно и не полностью.

Пониженное кровенаполнение ЛЖ вызывает неэффективную систолу, снижение фракции выброса и, как следствие, минутного объема крови. Повышенное давление пассивно передается с ЛП на легочные сосуды, провоцируя легочную гипертензию. При достижении пограничного давления в сосудах легких (выше 30 мм.рт.ст.) развивается защитный прекапиллярный спазм мелких артериол малого круга (рефлекс барорецепторов Китаева). Результатом долгосрочного спазма становится склерозирование сосудистой стенки, что еще больше усугубляет явления недостаточности в малом круге кровообращения.

Рефрактерная гипертензия малого круга (более 150-180 мм.рт.ст.) приводит к утолщению стенок правого желудочка, а в последствии и его тоногенной дилатации с относительной недостаточностью трехстворчатого клапана. Результатом вышеперечисленных патологических процессов становится декомпенсация кровообращения в большом круге.

Лечение заболевания

К сожалению, нет специфичной консервативной терапии данного заболевания. Медикаментозное лечение нацелено на:

- Профилактику ревмокардита;

- Антибиотикопрофилактику перед инвазивными процедурами (предотвращение инфекционного эндокардита);

- Терапию возникших осложнений.

Показания к консервативному (медикаментозному) лечению и его основные особенности

Показания к консервативному ведению больных с МС:

- I, II и V стадии стеноза (когда инвазивное лечение не целесообразно);

- Коррекция легочной гипертензии, нарушений ритма, кровохарканья, ХНК;

- Неотложная помощь при отеке легких.

Схема терапии МС включает:

- Диуретики;

- Нитраты пролонгированного действия;

- β-блокаторы;

- Антикоагулянты;

- Блокаторы Са2+-каналов;

- Антиаритмические средства.

Когда прибегают к хирургическому вмешательству и как его выполняют?

Показания к хирургическому лечению:

- Симптомы легочной гипертензии;

- Площадь отверстия МК менее 1,5 см2;

- Бессимптомное протекание с высоким риском тромбоэмболий;

- Планирование беременности.

Виды инвазивного лечения:

-

Чрескожная митральная комиссуротомия – разрыв или расчленение сращенных комиссур при помощи баллона, введенного по катетеру через межпредсердную перегородку. Имеет высокую эффективность, низкий риск осложнений, быстрое восстановление. Не используют при поздних стадиях и внутрисердечных осложнениях.

Чрескожная митральная комиссуротомия – разрыв или расчленение сращенных комиссур при помощи баллона, введенного по катетеру через межпредсердную перегородку. Имеет высокую эффективность, низкий риск осложнений, быстрое восстановление. Не используют при поздних стадиях и внутрисердечных осложнениях. - Открытая вальвулотомия – операция на открытом сердце с использованием экстракорпоральной оксигенации. Проводится при наличии тромба в ЛП, кальцинозе обеих комиссур, комбинированных пороков сердца, ИБС с необходимым АКШ.

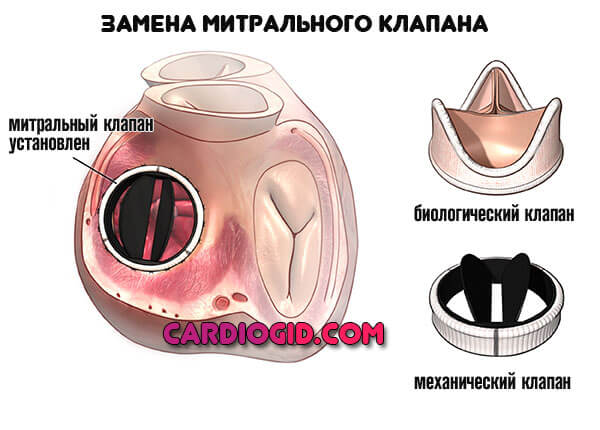

- Анулопластика (замена митрального клапана) – проводится пациентам с критическим поражением клапанного аппарата, при ІІІ/ІV классе NYHA. Имеет высший риск осложнений, смертности сравнимо с комиссуротомией. Соблюдение всех рекомендаций послеоперационной реабилитации значительно снижает вышеописанные риски.

Какой прогноз пациентов с митральным стенозом разных степеней тяжести?

Без оперативного лечения продолжительность жизни пациентов с МС 40-45 лет, около 15% пациентов преодолевают пятидесятилетний рубеж.

Инвазивное лечение стеноза митрального клапана способно значительно продлить и улучшить качество жизни. 10-летняя послеоперационная выживаемость составляет 85%.

Наиболее неблагоприятный прогноз для пациентов с IV и V стадией, когда компенсаторные возможности миокарда недостаточны и развиваются необоротные поражения внутренних органов. Немного продлить жизнь помогает медикаментозная коррекция возникающих осложнений.

Выводы

Несмотря на относительно благоприятное течение митрального стеноза, при недостаточной медикаментозной поддержке и отсутствии хирургического лечения неизбежно наступает декомпенсация кровообращения. Основные причины смертности пациентов: прогрессирующая сердечная недостаточность, тромбоэмболические осложнения, фатальные нарушения ритма. Проведение первичной и вторичной профилактики ревмокардита значительно снижает риск развития митрального стеноза.

Источник

Митральный стеноз — это сужение просвета клапанного кольца между левым предсердиям и желудочком, что приводит к невозможности адекватного выброса крови. Речь идет об опасном, чаще приобретенном пороке сердца, который устраняется строго хирургическими методами.

Согласно данным медицинской статистики, частота встречаемости нарушения составляет от 40 до 60% всех отклонений в работе кардиальных структур органического характера. Причем основной контингент пациентов — представительницы слабого пола молодого возраста (от 18 до 30 лет и чуть более того).

Выявление состояния, качественная диагностика лежат на плечах врача-кардиолога. Назначение лечения также определяется специалистом, на сей раз по профильной хирургии. План разрабатывается, исходя из тяжести изменений.

Механизм развития проблемы

При нормальном положении вещей кровь двигается из предсердий в желудочки без каких-либо препятствий. Это происходит в момент расслабления мышечных структур (так называемая диастола).

Проникновение жидкой соединительной ткани из одних образований в другие наблюдается через особое окно или отверстие — митральный клапан.

В результате инфекционно-воспалительных заболеваний или инфаркта, других процессов, наступает заращение, рубцевание анатомической структуры.

Итогом становится целый ряд изменений патологического рода:

- Расширение (дилатация) правого желудочка. Как следствие — резкое падение его функциональной активности и невозможность нормального кровяного выброса.

- Левая одноименная структура также неспособна выполнять свою работу по причине малого объема жидкой соединительной ткани, поступающей внутрь.

- Увеличение давления в легочной артерии. Чревато катастрофическими последствиями для всего тела (легочной гипертензией). Наступает изменение характера активности всей дыхательной системы. Пациент не может переносить физическую нагрузку вообще. Лечится строго хирургическими методами.

- Гипертрофия предсердий приводит к разрастанию анатомических структур и нарушению кровяного выброса.

Тем самым, происходит генерализованное отклонение функционирования сердца. Гемодинамика при митральном стенозе составляет 30-40% от нормального уровня, и это в лучшем случае.

Классификация: стадии и степени

Главный способ типизации патологического процесса представлен пятью основными этапами болезни. Анатомическая норма по площади митрального клапана составляет 4-6 сантиметров. Этого объема достаточно для адекватного функционирования органа.

Соответственно, исходя из эталона разграничиваются варианты:

- 1 стадия процесса. Сужение кардиальных структур незначительное, диаметр отверстия составляет 3 см и более. Гемодинамические нарушения отсутствуют или выражены в минимальной степени. Это еще не опасная разновидность процесса, но болезнь уже присутствует. Время до прогрессирования определяется несколькими годами или десятилетиями. Долгий период пациент может и не подозревать о проблемах со здоровьем.

- 2 этап. Определяется более существенным стенозом просвета митрального клапана. Примерно 2.5-2.7 сантиметра. Сопровождается минимальными симптомами. Среди которых одышка при интенсивной физической активности, онемение конечностей и незначительное головокружение после механической перегрузки. Требует помощи врача, прогрессирует стремительно, в течение 2-3 лет.

- 3 стадия. Выраженный стеноз, примерно 1.7-2.3 см. Дает знать о себе существенными проявлениями. Среди которых сильная одышка даже в состоянии полного покоя, проблемы с кровообращением в головном мозге и периферических тканях.

- 4 и 5 этап. Соответствует терминальной фазе патологического процесса. Больной не может ходить, стоять, выполнять повседневные обязанности. Вся его жизнь определяется катастрофическими нарушениями сердечной деятельности. Просвет клапана составляет около 1 квадратного сантиметра. Радикальная помощь не решает вопроса, поскольку даже после успешного лечения остаются инвалидизирующие последствия для органов и тканей. Показана срочная госпитализация в кардиологический стационар для оперативного вмешательства.

Указанная классификация играет наибольшую роль в деле раннего выявления проблемы характера вероятной терапии.

Когда появляются симптомы и какие

Признаки патологического процесса возникают внезапно, как правило, на фоне 2 стадии и далее.

В более ранний период состояние не дает о себе знать никак, что усложняет диагностику и делает возможным выявление процесса только в рамках кардиографии. Причем продолжительность «инициального» периода составляет от 10 до 25 лет.

Наиболее яркие клинические признаки возникают на фоне существенного сужения анатомического просвета между предсердиями и желудочками (не более 2.5 квадратных сантиметров).

Примерный перечень симптомов выглядит следующим образом:

- Острая боль за грудиной без видимых причин. Сказывается нарушение питания самих кардиальных структур. Дискомфорт длится несколько секунд-минут и исчезает бесследно для пациента.

- Одышка. Сначала при максимальной физической активности, затем порог снижается, доходит до того, что человек не может выполнять повседневные обязанности в быту. Это тяжело как с практической точки зрения, так и в психологическом плане, особенно на фоне молодости организма. А основной контингент пациентов — лица до 40.

- Острое удушье. Указывает на нарушение функций легких. Формируется так называемая сердечная астма. Она трудно излечима, терапия симптоматическая. Этиотропная методика заключается в устранении первопричины, то есть собственно порока развития мышечного органа.

- Слабость, снижение работоспособности и постоянная сонливость. Изменение характера питания головного мозга ведет к такой проблеме. Закончиться все может инсультом или стойкой энцефалопатией.

- Нарушения ритма сердцебиения по типу тахикардии, брадикардии, трепетания предсердий. Все варианты опасны в собственной мере. Требуется медицинская помощь в плановом или экстренном порядке.

- Кровохаркание. Неспецифичный признак. Может указывать на туберкулез, пневмонию или раковые поражения. Нужна бронхоскопия.

- Пульсация периферических сосудов. Шейных вен, кровоснабжающих структур на руках и ногах.

- Бледность кожных покровов. Развивается как итог изменения характера гемодинамики. Симптомы стеноза митрального клапана имеют легочные и кардиальные элементы.

- Цианоз носогубного треугольника. Визитная карточка всех сердечных проблем. Проявляется в той или иной мере.

- Во время приступа возникает нездоровый румянец.

- Возможно изменение рельефа грудной клетки, но это скорее исключение.

К 3-4 стадиям болезни возникают специфические осложнения и изменения функциональной активности органов и систем:

- Частые бронхиты, пневмонии.

- Проблемы с когнитивной сферой. Страдает как память, так и мышление.

- Нарушения нормальной жизнедеятельности.

- Нарушения ритма при митральном стенозе (летальны в 30% случаев, на конечных этапах — в 50%).

Признаки неспецифичны, что делает невозможным раннюю диагностику. Нужное направление исследования дает врач-специалист.

Причины развития проблемы

Факторы становления патологического процесса всегда имеют болезнетворный характер. На естественных началах пороки сердца не формируются.

Среди основных моментов:

- Переизбыток лекарственных препаратов. Особенно гликозидов. Большую опасность несет настойка полыни, ландыша. С ними нужно быть осторожнее. Тем более в рамках длительного применения по назначению врача.

- Ревматизм, артрит аутоиммунного происхождения. Считается основной причиной формирования митрального стеноза. Примерная частота — около 60%. Терапия в первоочередном порядке. Пожизненная. В период обострений интенсивная.

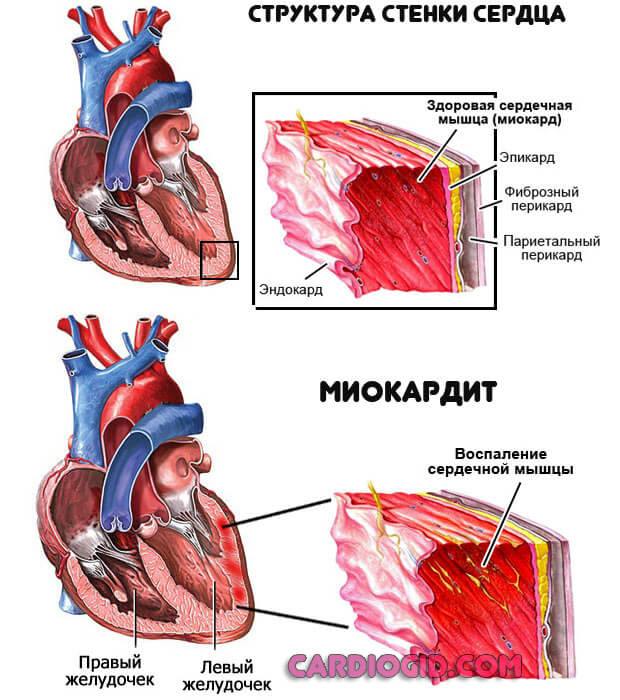

- Еще 20% приходится на воспалительные патологии кардиальных структур. Среди них основная — миокардит. Сопровождается разрушением предсердий. Требует срочного протезирования в рамках высокотехнологичной помощи.

- Воздействие радиации. Этому фактору подвержены подводники, работники атомных электростанций, ликвидаторы аварий соответствующего рода. Помощь специфическая, направлена на устранение заращения клапана.

- Кальциноз. Отложение неорганических солей в структурах сердца. Обычно имеет метаболическое происхождение. Наблюдается целый комплекс проявлений, в том числе со стороны опорно-двигательного аппарата.

- Травмы грудной клетки в прошлом, затронувшие кардиальные структуры. Рубцевание становится закономерным итогом.

- Сифилис без должного лечения. Это коварное заболевания, разрушающее человека изнутри и снаружи.

- Тромбоэмболия.

- Доброкачественные и реже раковые опухоли сердца и его образований.

- Врожденные и приобретенные пороки развития органа, на фоне которых формируется заращение отверстия.

- Аортальная недостаточность.

- Длительно текущая артериальная гипертензия любого генеза.

- Холестеринемия.

Причины нужно искать срочно. Особенно, если появились симптомы. Счет идет на дни.

Методы диагностики

Обследование больных с подозрениями на рассматриваемый процесс проводится в стационарных или амбулаторных условиях под контролем врача-кардиолога.

По мере надобности могут привлекаться прочие специалисты. Но это вынужденно, при формировании осложнений со стороны головного мозга или всей центральной нервной системы вообще. Они определяют тактику симптоматической терапии для восстановления жизнедеятельности.

Примерная схема обследования выглядит так:

- Устный опрос пациента на предмет жалоб. На ранних этапах их нет, что осложняет деятельность врачей.

- Сбор анамнеза. Характер быта, семейная история, давность проявлений, соматические заболевания текущие и перенесенные в прошлом. Все это важные факторы. Они подлежат письменной фиксации.

- Выслушивание звука биения. Так называемая аускультация. Тона глухие, правильные, возникают патологические преждевременные сокращения как при экстрасистолии. При незначительном стенозе митрального отверстия диастолический шум слышен сразу после тона открытия митрального клапана (в протодиастоле) и как правило указывает на значительный градиент давления.

- Измерение уровня артериального давления. Также ЧСС.

- Суточное мониторирование. Более тонкая методика. Определяет ЧСС в динамике на фоне нормального, привычного образа жизни для пациента. Считается золотым стандартом в ранней диагностике. Может проводиться неоднократно, по мере необходимости.

- Электрокардиография. Второй по значимости мероприятия. Для расшифровки результатов требуется высокая квалификация, потому вероятны и часты ошибки, порой фатального рода.

- Эхокардиография. Эффективна на 2 стадии и далее. Поскольку на развитых этапах наблюдаются органические изменения со стороны сердца. Утолщение или гипертрофия желудочков — самый частый признак.

- Ультразвуковая оценка скорости кровотока.

- Нагрузочные тесты. Проводятся, но с большой осторожностью, поскольку возможна остановка сердца на фоне интенсивной нагрузки. Врачи должны быть наготове и вовремя оказать первую помощь пациенту. Это большой риск, прибегать к методике или нет — вопрос спорный. Нужно взвесить все моменты. Как правило, назначаются они при малой информативности иных способов.

- МРТ или КТ. Позволяют визуализировать кардиальные структуры в деталях. По мере надобности используется контраст на основе йода или гадолиния.

Другие способы показаны в рамках расширенной диагностики.

Лечение

Консервативная (медикаментозная) терапия возможна только на 1 стадии, затем строго хирургическая. Это первый и главный этап этиотропной курации процесса в развитых степенях.

Препараты

- Ингибиторы АПФ. Нормализуют артериальное давление. Устраняют патологическое сужение сосудов. Перинева, Престариум и их анлоги.

- Сердечные гликозиды. Настойка ландыша, Дигоксин. Искустсвенно регулируют силу и частоту сокращений органа.

- Бета-блокаторы. Карведилол, Метопролол, Анаприлин.

- Антагонисты кальция. Предпочтение отдается Верапамилу.

- Антикоагулянты. Не позволяют сформироваться тромбам. Основное наименование — Гепарин.

- Средства для нормализации реологических свойств крови (Курантил, Аспирин и его модификации).

- Диуретики. При формировании отеков или асцита (скопление жидкости в брюшной полости). Лучше мягкого действия, чтобы не навредить почкам. Гипотиазид, Фуросемид.

- На фоне инфекционных поражений сердечной мышцы назначаются средства антибактериального плана. Конкретное наименование подбирается исходя из предполагаемого возбудителя патологического процесса. Лекарство основного ряда — пенициллин и его торговые, смешанные вариации.

Без курации вероятны осложнения митрального стеноза со стороны нервной и кровеносной систем.

Хирургические методики

Оперативное вмешательство показано во всех остальных ситуациях, но оно имеет основное противопоказание — терминальная стадия патологического процесса. Это уже безвыходное положение.

Помощь паллиативная, для облегчения состояния. В зависимости от разновидности изменений и характера патологии, можно говорить о таких методиках радикального вмешательства:

- Протезирование. Используется при полном или преимущественно разрушении анатомической структуры. Например, после эндокардита или обширного инфаркта.

- Иссечение сращений или спаек. Наиболее простой, в то же время эффективный способ курации на любой стадии. Не подходит только на фоне деструкции кардиального образования.

- Баллонирование. Используется при стенозе, не сопряженном с заращением. Эффективен далеко не всегда.

После операции пациент какое-то время находится в стационарных условиях (до двух недель).

Это самый опасный период. Выписываться по собственной воле раньше не рекомендуется. Возможны грозные последствия, вплоть до резкой остановки сердца на фоне мнимого благополучия.

В дальнейшей жизни показано соблюдения ограничений: никакого алкоголя, сигарет, интенсивных физических нагрузок.

Народные рецепты неэффективны. Это пустая трата времени и сил.

Прогноз и осложнения

Гемодинамика при стенозе митрального клапана составляет 30-40% от нормального уровня. Отсюда риски.

Среди вероятных последствий:

- Бронхиты и пневмонии. На фоне застоя крови в русле.

- Асцит. Скопление жидкости в брюшной полости. Нарушается функционирования органов ЖКТ.

- Закупорка легочной артерии со стремительно нарастающими явлениями гипертензии, недостаточности и смертельным итогом.

- Кардиомиопатия. При длительном течении сердце приходит в полную негодность.

- Асфиксия.

- Эндокардит рецидивирующего плана.

- Аневризмы артерий с вероятностью разрыва.

Прогноз зависит от этапа процесса, качества лечения и его длительности.

| Стадия | Выживаемость без лечения |

| 1 | 95-100% |

| 2 | 80% |

| 3 | 50-60% |

| 4 | 30% |

| 5 | 2-3% |

На фоне терапии указанные числа можно смело увеличить. В каком пределе — сказать трудно. Все определяется группой факторов. Учет их должен вести кардиолог.

Говорить что-либо конкретное можно только после тщательной терапии и длительного динамического наблюдения.

Стеноз митрального клапана представляет собой сужение просвета между предсердиями и желудочками, процесс приводит к недостаточному выбросу крови. Отсюда генерализованные нарушения со стороны органов и систем.

Летальность велика. Все осложняется невозможностью ранней качественной диагностики и поздним обращением самого пациента в больницу.

Источник