Пониженное давление в артериях легочного круга кровообращения

Ситуация, кстати, очень частая и в народе называется “дистония”. Именно понижением давления в артериях малого (легочного) круга сопровождается заболевание, которое называют вегетативно-сосудистой (нейроциркулярной) дистонией.

Очень не сладка жизнь человека, имеющего дистонию. Из-за пониженного давления в артериях малого круга, человек постоянно живет в режиме легкого кислородного голодания.

В ночное время кровообращение в легочном круге еще более уменьшается, во сне легочный газообмен падает на 20-30%, кислородное голодание усиливается. К увеличенному кислородному голоданию ни сердце, ни мозг оказываются неподготовленными.

Поэтому именно ночью (реже днем, но в душных помещениях) начинаются неприятные ощущения в сердце, во время сна может заболеть голова, мучают кошмарные сновидения, галлюцинации.

Такая картина повторяется каждую ночь. Кислородное голодание заставляет кричать во сне, просыпаться в страхе, вскакивать с постели, садиться или вставать. Кислородное голодание приводит к приступу паники, так называемой “панической атаке” – острого ощущения ужаса и приближающейся смерти.

Но как только человек встал, походил или подышал у форточки, кровообращение усиливается кислородное, голодание снижается, и приступ исчезает так же неожиданно, как и появился.

Врач “скорой помощи”, приезжающий через 10 минут считает вас симулянтом, потому что никаких следов приступ паники не оставил. Все в норме и температура тела, и электрокардиограмма, и давление. Ну а в следующую ночь все может повториться с точностью – тот же приступ и его бесследное исчезновение. И никакие лекарства при этом не помогают.

А теперь представьте, что такому человеку еще и порекомендуют дыхательную гимнастику по К.П.Бутейко, А.Н.Стрельниковой, И.Мюллера, О.Г.Лобановой или любую другую, направленную на ослабление дыхания.

Она ему поможет?

Нет, она ему может только навредить и усугубить положение, сделать приступы паники чаще и дольше.

Отсюда следует Второе Правило дыхательных практик:

Прежде чем заняться любой дыхательной гимнастикой, направленной на ослабление или задержки дыхания (Бодифлекс, хатха-йога, по Стрельниковой, по Бутейко и т.п.), подсчитайте количество дыхательных движений в минуту (днем, в состоянии покоя, сидя) и если они у вас меньше 16, то есть меньше нормы, то такая гимнастика вам категорически противопоказана. Собственно и при нормальном количестве дыхательных движений в минуту (16-17) тоже совершенно не зачем ее делать. Ее можно делать только если у вас более 17 дыхательных движений в минуту.

Ну и коротко скажу о том, что касается практики К.П.Бутейко – ее, как мы видим, можно применить при астме для купирования приступов.

А вот вся теория К.П.Бутейко была опровергнута еще в 1987г одним простым экспериментом: “Гипервентиляция вызывает приступ астмы даже при вдыхании воздуха с высоким содержанием углекислого газа” (Л.А.Исаева, чл-корр.АМН СССР).

Т.е. все слова Бутейко о том, что глубокое и даже “нормальное” дыхание приводят к гипервентиляции легких, “вымывают” из организма углекислый газ, а это ведет к спазму сосудов, кислородному голоданию и, как итог, к астме – это просто очередная теоретическая выдумка, не подтвержденная практикой.

Нет никакой нужды искусственно ухудшать снабжение кислородом тканей организма, потому что это (при условии нормального питания) – кротчайший путь к раковым заболеваниям. И это, в первую очередь, как ни странно подтверждают современные йоги. Известный автор книг по хатха-йоге Рамакришна прожил всего 40 лет и умер от рака горла. Свами Вивекананда прожил на год меньше – 39 лет.

Возможно, это объясняется как раз тем, что эти йоги увлекались прежде всего дыхательной гимнастикой, и пренебрегали другим аспектам йоги. Что еще раз подтверждает – нельзя искусственно вызывать у себя самого кислородное голодание тканей. Это опасно!

Об опасности бездумных дыхательных практик йоги предупреждают многие наши современные исследователи и практики хатха-йоги, например, В.И.Бойко, Р.С.Минвалеев, С.Агапкин и др.

Дыхательными практиками хатха-йоги надо заниматься строго в адаптированной под наши российские условия системе (выполняя все предписания йоги, асаны, очистительные процедуры, и т.п.) и строго под руководством опытного наставника, знающего наши реалии.

Отдельно выдергивать из хатха-йоги дыхательные практики или делать их без надлежащей подготовки – опасно для здоровья.

И я думаю, вы теперь понимаете, почему это опасно.

Это так же отчасти объясняет тот факт, почему среди тех, кто практикует хатха-йогу, в целом не наблюдается увеличение продолжительности жизни, несмотря на то, что они активно укрепляют свое здоровье путем физических упражнений.

Да, конечно, они его укрепляют асанами, но одновременно портят неправильными дыхательными практиками.

Поэтому, будьте бдительны, не нарушайте искусственно на длительное время свой ритм дыхания, сначала подумайте, а то можете только навредить собственному здоровью.

Прежде чем закончить разговор о дыхательных практиках хочу сказать о том, что все дыхательные гимнастики, направленные на накопление углекислого газа, могут приводить к галлюцинациям. Это вызвано кислородным голоданием.

Впервые с этим эффектом столкнулись несколько веков назад воздухоплаватели при первых подъемах на воздушных шарах. При быстром подъеме на большую высоту у них возникало кислородное голодание и очень яркие приятные галлюцинации. Захватывающие видения не позволяли людям предпринять действия, направленные на снижение воздушного шара.

Они умирали от нехватки воздуха с улыбкой на устах и первые полеты заканчивались, как правило, трагически – кое-кто выживал лишь случайно.

Так что следует относиться очень критически ко всем субъективным переживаниям, о которых рассказывают люди, регулярно практикующие дыхательные практики на задержки дыхания – все их “видения” могут быть элементарными галлюцинациями.

Напоследок выделю один момент: ВСЕ, О ЧЕМ Я ГОВОРИЛ, КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСТОЯННЫХ ПРАКТИК (т.е. целенаправленных длительных тренировок). Если же вы научитесь снимать стресс с помощью того, что перейдете на пару минут на глубокое, размеренное, медленное дыхание – это не принесет никакого вреда, от этого будет только польза.

Источник

Давление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

Давление крови в различных участках сосудистой системы.

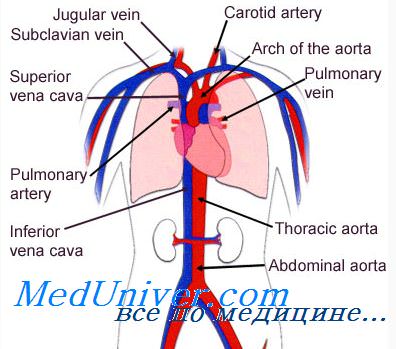

Среднее давление в аорте поддерживается на высоком уровне (примерно 100 мм рт. ст.), поскольку сердце непрестанно перекачивает кровь в аорту. С другой стороны, артериальное давление меняется от систолического уровня 120 мм рт. ст. до диастолического уровня 80 мм рт. ст., поскольку сердце перекачивает кровь в аорту периодически, только во время систолы.

По мере продвижения крови в большом круге кровообращения среднее давление неуклонно снижается, и в месте впадения полых вен в правое предсердие оно составляет 0 мм рт. ст.

Давление в капиллярах большого круга кровообращения снижается от 35 мм рт. ст. в артериальном конце капилляра до 10 мм рт. ст. в венозном конце капилляра. В среднем «функциональное» давление в большинстве капиллярных сетей составляет 17 мм рт. ст. Этого давления достаточно для перехода небольшого количества плазмы через мелкие поры в капиллярной стенке, в то время как питательные вещества легко диффундируют через эти поры к клеткам близлежащих тканей.

В правой части рисунке показано изменение давления в различных участках малого (легочного) круга кровообращения. В легочных артериях видны пульсовые изменения давления, как и в аорте, однако уровень давления значительно ниже: систолическое давление в легочной артерии — в среднем 25 мм рт. ст., а диастоли-ческое — 8 мм рт. ст. Таким образом, среднее давление в легочной артерии составляет всего 16 мм рт. ст., а среднее давление в легочных капиллярах равно примерно 7 мм рт. ст. В то же время общий объем крови, проходящий через легкие за минуту, — такой же, как и в большом круге кровообращения. Низкое давление в системе легочных капилляров необходимо для выполнения газообменной функции легких.

Теоретические основы кровообращения

Несмотря на то, что объяснение многих механизмов кровообращения довольно сложное и неоднозначное, можно выделить три основных принципа, которые определяют все функции системы кровообращения.

1. Объемный кровоток в органах и тканях почти всегда регулируется в зависимости от метаболических потребностей тканей. Когда клетки активно функционируют, они нуждаются в усиленном снабжении питательными веществами и, следовательно, в усиленном кровоснабжении — иногда в 20-30 раз большем, чем в состоянии покоя. Однако сердечный выброс не может увеличиться более чем в 4-7 раз. Значит, невозможно просто увеличить кровоток в организме, чтобы удовлетворить потребность какой-либо ткани в усиленном кровоснабжении. Вместо этого сосуды микроциркуляторного русла в каждом органе и ткани немедленно реагируют на любое изменение уровня метаболизма, а именно: на потребление тканями кислорода и питательных веществ, накопление углекислого газа и других метаболитов.

Все эти сдвиги непосредственно влияют на мелкие сосуды, вызывая их расширение или сужение, и таким образом контролируют местный кровоток в зависимости от уровня метаболизма.

2. Сердечный выброс контролируется главным образом суммой всех местных тканевых кровотоков. Из капиллярных сетей периферических органов и тканей кровь по венам сразу возвращается к сердцу. Сердце автоматически реагирует на возросший приток крови, начиная немедленно перекачивать больше крови в артерии. Таким образом, работа сердца зависит от потребностей тканей в кровоснабжении. Этому способствуют и специфические нервные сигналы, поступающие к сердцу и регулирующие его насосную функцию рефлекторно. 3. В целом системное артериальное давление контролируется независимо от регуляции местного тканевого кровотока и сердечного выброса.

В сердечно-сосудистой системе существуют эффективные механизмы регуляции артериального давления. Например, каждый раз, когда давление оказывается ниже нормального уровня (100 мм рт. ст.), в течение секунд рефлекторные механизмы вызывают изменения деятельности сердца и состояния сосудов, направленные на возвращение артериального давления к нормальному уровню. Нервные сигналы способствуют: (а) увеличению силы сердечных сокращений; (б) сужению венозных сосудов и перемещению крови из емкого венозного русла к сердцу; (в) сужению артериол в большинстве периферических органов и тканей, что затрудняет отток крови из крупных артерий и поддерживает в них высокий уровень давления.

Кроме того, в течение более длительного периода времени (от нескольких часов до нескольких дней) окажет влияние важная функция почек, связанная с секрецией гормонов, контролирующих артериальное давление, и с регуляцией объема циркулирующей крови. Итак, потребности отдельных органов и тканей в кровоснабжении обеспечиваются разными механизмами, регулирующими деятельность сердца и состояние сосудов. Далее в этой главе мы подробно проанализируем основные механизмы регуляции местного кровотока, сердечного выброса и артериального давления.

– Также рекомендуем “Регуляция объема кровотока и периферического сопротивления. Объемный кровоток”

Оглавление темы “Сосудистая система”:

1. Электрокардиограмма при фибрилляции желудочков. Электрошоковая дефибрилляция желудочков

2. Ручной массаж сердца в помощь дефибрилляции. Фибрилляция предсердий

3. Трепетание предсердий. Остановка сердца

4. Функциональные участки системы кровообращения. Объемы крови в различных отделах сосудистой системы

5. Давление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

6. Регуляция объема кровотока и периферического сопротивления. Объемный кровоток

7. Ультразвуковой флоуметр. Ламинарное течение крови в сосудах

8. Турбулентное течение крови. Давление крови

9. Сопротивляемость сосудов. Проводимость сосудов

10. Закон Пуазейля. Диаметр артериол и их сопротивление

Источник

Ситуация, кстати, очень частая и в народе называется “дистония”. Именно понижением давления в артериях малого (легочного) круга сопровождается заболевание, которое называют вегетативно-сосудистой (нейроциркулярной) дистонией.

Очень не сладка жизнь человека, имеющего дистонию. Из-за пониженного давления в артериях малого круга, человек постоянно живет в режиме легкого кислородного голодания.

В ночное время кровообращение в легочном круге еще более уменьшается, во сне легочный газообмен падает на 20-30%, кислородное голодание усиливается. К увеличенному кислородному голоданию ни сердце, ни мозг оказываются неподготовленными.

Поэтому именно ночью (реже днем, но в душных помещениях) начинаются неприятные ощущения в сердце, во время сна может заболеть голова, мучают кошмарные сновидения, галлюцинации.

Такая картина повторяется каждую ночь. Кислородное голодание заставляет кричать во сне, просыпаться в страхе, вскакивать с постели, садиться или вставать. Кислородное голодание приводит к приступу паники, так называемой “панической атаке” – острого ощущения ужаса и приближающейся смерти.

Но как только человек встал, походил или подышал у форточки, кровообращение усиливается кислородное, голодание снижается, и приступ исчезает так же неожиданно, как и появился.

Врач “скорой помощи”, приезжающий через 10 минут считает вас симулянтом, потому что никаких следов приступ паники не оставил. Все в норме и температура тела, и электрокардиограмма, и давление. Ну а в следующую ночь все может повториться с точностью – тот же приступ и его бесследное исчезновение. И никакие лекарства при этом не помогают.

А теперь представьте, что такому человеку еще и порекомендуют дыхательную гимнастику по К.П.Бутейко, А.Н.Стрельниковой, И.Мюллера, О.Г.Лобановой или любую другую, направленную на ослабление дыхания.

Она ему поможет?

Нет, она ему может только навредить и усугубить положение, сделать приступы паники чаще и дольше.

Отсюда следует Второе Правило дыхательных практик:

Прежде чем заняться любой дыхательной гимнастикой, направленной на ослабление или задержки дыхания (Бодифлекс, хатха-йога, по Стрельниковой, по Бутейко и т.п.), подсчитайте количество дыхательных движений в минуту (днем, в состоянии покоя, сидя) и если они у вас меньше 16, то есть меньше нормы, то такая гимнастика вам категорически противопоказана. Собственно и при нормальном количестве дыхательных движений в минуту (16-17) тоже совершенно не зачем ее делать. Ее можно делать только если у вас более 17 дыхательных движений в минуту.

Ну и коротко скажу о том, что касается практики К.П.Бутейко – ее, как мы видим, можно применить при астме для купирования приступов.

А вот вся теория К.П.Бутейко была опровергнута еще в 1987г одним простым экспериментом: “Гипервентиляция вызывает приступ астмы даже при вдыхании воздуха с высоким содержанием углекислого газа” (Л.А.Исаева, чл-корр.АМН СССР).

Т.е. все слова Бутейко о том, что глубокое и даже “нормальное” дыхание приводят к гипервентиляции легких, “вымывают” из организма углекислый газ, а это ведет к спазму сосудов, кислородному голоданию и, как итог, к астме – это просто очередная теоретическая выдумка, не подтвержденная практикой.

Нет никакой нужды искусственно ухудшать снабжение кислородом тканей организма, потому что это (при условии нормального питания) – кротчайший путь к раковым заболеваниям. И это, в первую очередь, как ни странно подтверждают современные йоги. Известный автор книг по хатха-йоге Рамакришна прожил всего 40 лет и умер от рака горла. Свами Вивекананда прожил на год меньше – 39 лет.

Возможно, это объясняется как раз тем, что эти йоги увлекались прежде всего дыхательной гимнастикой, и пренебрегали другим аспектам йоги. Что еще раз подтверждает – нельзя искусственно вызывать у себя самого кислородное голодание тканей. Это опасно!

Об опасности бездумных дыхательных практик йоги предупреждают многие наши современные исследователи и практики хатха-йоги, например, В.И.Бойко, Р.С.Минвалеев, С.Агапкин и др.

Дыхательными практиками хатха-йоги надо заниматься строго в адаптированной под наши российские условия системе (выполняя все предписания йоги, асаны, очистительные процедуры, и т.п.) и строго под руководством опытного наставника, знающего наши реалии.

Отдельно выдергивать из хатха-йоги дыхательные практики или делать их без надлежащей подготовки – опасно для здоровья.

И я думаю, вы теперь понимаете, почему это опасно.

Это так же отчасти объясняет тот факт, почему среди тех, кто практикует хатха-йогу, в целом не наблюдается увеличение продолжительности жизни, несмотря на то, что они активно укрепляют свое здоровье путем физических упражнений.

Да, конечно, они его укрепляют асанами, но одновременно портят неправильными дыхательными практиками.

Поэтому, будьте бдительны, не нарушайте искусственно на длительное время свой ритм дыхания, сначала подумайте, а то можете только навредить собственному здоровью.

Прежде чем закончить разговор о дыхательных практиках хочу сказать о том, что все дыхательные гимнастики, направленные на накопление углекислого газа, могут приводить к галлюцинациям. Это вызвано кислородным голоданием.

Впервые с этим эффектом столкнулись несколько веков назад воздухоплаватели при первых подъемах на воздушных шарах. При быстром подъеме на большую высоту у них возникало кислородное голодание и очень яркие приятные галлюцинации. Захватывающие видения не позволяли людям предпринять действия, направленные на снижение воздушного шара.

Они умирали от нехватки воздуха с улыбкой на устах и первые полеты заканчивались, как правило, трагически – кое-кто выживал лишь случайно.

Так что следует относиться очень критически ко всем субъективным переживаниям, о которых рассказывают люди, регулярно практикующие дыхательные практики на задержки дыхания – все их “видения” могут быть элементарными галлюцинациями.

Напоследок выделю один момент: ВСЕ, О ЧЕМ Я ГОВОРИЛ, КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСТОЯННЫХ ПРАКТИК (т.е. целенаправленных длительных тренировок). Если же вы научитесь снимать стресс с помощью того, что перейдете на пару минут на глубокое, размеренное, медленное дыхание – это не принесет никакого вреда, от этого будет только польза.

“Чистка” организма.

В последнее время стало модным в различных клиниках для похудения использовать так называемые “чистки” от “шлаков”.

В первую очередь это касается “чистки кишечника” клизмами и “чистки печени” растительным маслом с соком лимона. Якобы эти процедуры помогают быстро похудеть.

Чистка кишечника клизмами.

Началось “клизменная эпопея” в середине 1980-ых годов, когда писатель, доктор филологических наук, главный редактор серии “Библиотека поэта” Ю.А.Андреев стал ездить по всей стране со своими лекциями, в которых и зазвучала идея очищения организма. В своих книгах и выступлениях Ю.А.Андреев, ссылаясь на лечебник П.Куренного, изданный в 1920-ых годах в Америке, утверждал, что в толстом кишечнике находятся “слежавшиеся, окаменевшие, многовековые завалы, омерзительная футеровка, покрывающая изнутри нежные ткани нашего толстого кишечника”. Эти завалы, эта грязь, пишет Ю.А.Андреев, “не может быть удалена иначе, чем посредством мощных и многократных промываний. В наших бытовых условиях – посредством клизм”.

Люди, уставшие от бесплатной медицины, воспринимали слова Ю.А.Андреева, как некое откровение. У него появилось множество последователей и учеников – Н.А.Семенова, Г.П.Малахов, Е.В.Щадилов и др.

Например, вот что пишет Г.П.Малахов: “Если бы человек не питался, то он бы и не загрязнялся. Основной источник загрязнения организма – это питание. Особенно от неправильного и неестественного питания страдает толстый кишечник. Именно в нем осуществляется наибольшее всасывание жидкости. Если в его полости идут гнилостные и бродильные процессы, то их токсическое содержимое поступает в кровь, а оттуда загрязняет и отравляет весь организм. Очищение толстого кишечника – важнейшая очистительная процедура, позволяющая очищать не только весь организм в целом, но и полевую форму жизни, ибо шлаки в жидкостных средах организма рассеивают, гасят жизненную энергию”.

Давайте рассмотрим метод чистки кишечника, которым предлагает воспользоваться Геннадий Малахов, т.к. именно по этой методике и чистятся, зачастую в некоторых оздоровительных центрах.

Сразу отмечу, что надо четко различать раннего Малахова и его более поздние труды. Ранний Малахов делал чистки кишечника по методике американского врача Норберта Уокера.

Цитирую по книге Малахов Г. П. Целительные силы. СПб. 1993:

“К двум литрам теплой кипяченой воды добавить столовую ложку лимонного сока (сок пол-лимона как раз будет соответствовать одной столовой ложке). Если нет лимона, то можно его заменить на 4-6-процентный яблочный уксус. Залить все это в кружку Эсмарха. Повесить на высоте 1,5 м. Наконечник с трубки снять, окунуть его в растительное масло. Принять положение коленно-локтевое, таз находится выше плеч. Трубку постараться ввести в толстый кишечник как можно глубже на 25-50 см. Но, как правило, вначале и 5-10 см вполне достаточно. Дышать ртом, живот расслаблен. Процедуру желательно проводить после акта дефекации или же вечером после работы, перед сном, как удобно.

1-я неделя – ежедневно;

2-я неделя – через день;

3-я неделя – через два дня;

4-я неделя – через три дня;

5-я неделя – раз в неделю.

Данный цикл клизм в течение первого года желательно провести четыре раза. В дальнейшем этот цикл желательно применять раз в год.”

Сразу отметим очевидные ошибки: во-первых, зачем снимать с трубки наконечник, окунать его в масло, а потом вводить в кишечник только трубку, без наконечника, во-вторых, вводит трубку на глубину в 50 см – это просто издевательство: 50 см – это расстояние от кончиков пальцев до локтя. Я сомневаюсь, что кто-нибудь всерьез делал эти рекомендации, потому что, во-первых, наконечник для того и нужен, чтобы облегчить проведение процедуры, во-вторых, так глубоко вводить трубку нет никакого смысла.

Впрочем, поздний Малахов в своих книгах это все исправил, теперь эта процедура выглядит так (цитирую по Малахов Г.П. Как излечить 200 самых распространенных болезней. Донецк, 2003г.):

“Налить 1 – 1,5 литра урины в кружку Эсмарха (грелку), подвесить ее на высоту не более 1,5 метра над уровнем пола. Наконечник смазать маслом или вазелином. Пережать трубку, чтобы жидкость не вытекала (если есть краник, то закрыть его). Принять колено-локтевую позу (таз должен быть выше плеч), ввести трубку на глубину 10-25 сантиметров, отпустить пережим и постепенно выпустить жидкость в толстый кишечник”.

Главное, что изменилось – состав жидкости для ввода в кишечник стал принципиально другим (теперь это урина), наконечник, все-таки активно используется, и глубина введения трубки уменьшилась в два раза. Ну и если быть точным, то глубина введения трубки зависит только от размера наконечника.

График проведения клизм не изменился.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.

Источник