Внутричерепное давление и внутричерепная гипертензия лечение

Внутричерепная гипертензия — это патологическое состояние, при котором внутри черепа повышается давление. То есть по сути это ни что иное, как повышенное внутричерепное давление. Причин у данного состояния существует великое множество (начиная от непосредственно заболеваний и травм головного мозга и заканчивая нарушениями обмена веществ и отравлениями). Независимо от причины, внутричерепная гипертензия проявляет себя однотипными симптомами: распирающей головной болью, часто сочетающейся с тошнотой и рвотой, нарушением зрения, заторможенностью, замедленностью мыслительных процессов. Это далеко не все признаки возможного синдрома внутричерепной гипертензии. Их спектр зависит от причины, длительности существования патологического процесса. Диагностика внутричерепной гипертензии обычно требует использования дополнительных методов обследования. Лечение же может быть как консервативным, так и оперативным. В данной статье мы попробуем разобраться, что же это за состояние, чем оно проявляется и как с ним бороться.

Причины формирования внутричерепной гипертензии

Головной мозг человека помещен в полость черепа, то есть костную коробку, размеры которой у взрослого человека не меняются. Внутри черепа находится не только ткань головного мозга, но и спинномозговая жидкость и кровь. Вместе все эти структуры занимают соответствующий объем. Спинномозговая жидкость образуется в полостях желудочков мозга, по ликворным путям оттекает в другие отделы головного мозга, частично всасывается в кровеносное русло, частично перетекает в субарахноидальное пространство спинного мозга. Объем крови включает в себя артериальное и венозное русло. При увеличении объема одной из составляющих полости черепа увеличивается и внутричерепное давление.

Чаще всего повышение внутричерепного давления возникает из-за нарушения циркуляции спинномозговой жидкости (ликвора). Это возможно при повышении ее выработки, нарушении ее оттока, ухудшении ее всасывания. Нарушения кровообращения являются причиной плохого притока артериальной крови и застоя ее в венозном отделе, что увеличивает суммарный объем крови в полости черепа и также приводит к повышению внутричерепного давления. Иногда может увеличиваться объем мозговой ткани в полости черепа за счет отека самих нервных клеток и межклеточного пространства или же роста новообразования (опухоли). Как видим, появление внутричерепной гипертензии может быть вызвано самыми разнообразными причинами. В целом, наиболее часто встречающимися причинами внутричерепной гипертензии могут быть:

- черепно-мозговые травмы (сотрясения, ушибы, внутричерепные гематомы, родовые травмы и так далее);

- острые и хронические нарушения мозгового кровообращения (инсульты, тромбозы синусов твердой мозговой оболочки);

- опухоли полости черепа, в том числе и метастазы опухолей другой локализации;

- воспалительные процессы (энцефалит, менингит, абсцесс);

- врожденные аномалии строения головного мозга, сосудов, самого черепа (заращение путей оттока спинномозговой жидкости, аномалия Арнольда-Киари и так далее);

- отравления и метаболические расстройства (отравление алкоголем, свинцом, угарным газом, собственными метаболитами, например при циррозе печени, гипонатриемия и так далее);

- заболевания других органов, которые приводят к затруднению оттока венозной крови из полости черепа (пороки сердца, обструктивные заболевания легких, новообразования шеи и средостения и другие).

Это, конечно же, далеко не все возможные ситуации, приводящие к развитию внутричерепной гипертензии. Отдельно хотелось бы сказать о существовании так называемой доброкачественной внутричерепной гипертензии, когда повышение внутричерепного давления возникает как бы беспричинно. В большинстве случаев доброкачественная внутричерепная гипертензия имеет благоприятный прогноз.

Симптомы

Повышение внутричерепного давления приводит к сдавлению нервных клеток, что сказывается на их работе. Независимо от причины синдром внутричерепной гипертензии проявляется:

- распирающей диффузной головной болью. Головная боль более выражена во второй половине ночи и по утрам (поскольку ночью отток жидкости из полости черепа ухудшается), носит тупой характер, сопровождается ощущением давления на глаза изнутри. Боль усиливается при кашле, чихании, натуживании, физическом напряжении, может сопровождаться шумом в голове и головокружением. При небольшом повышении внутричерепного давления может ощущаться просто тяжесть в голове;

- внезапной тошнотой и рвотой. «Внезапной» означает, что ни тошнота, ни рвота не провоцируются никакими факторами извне. Чаще всего рвота возникает на высоте головной боли, в период ее пика. Конечно же, такая тошнота и рвота совершенно не связаны с приемом пищи. Иногда рвота возникает натощак сразу после пробуждения. В некоторых случаях рвота весьма сильная, фонтановидная. После рвоты человек может испытывать облегчение, а интенсивность головной боли уменьшается;

- повышенной утомляемостью, быстрой истощаемостью как при умственных, так и при физических нагрузках. Все это может сопровождаться немотивированной нервозностью, эмоциональной неустойчивостью, раздражительностью и плаксивостью;

- метеочувствительностью. Больные с внутричерепной гипертензией плохо переносят перепады атмосферного давления (особенно его снижение, что бывает перед дождливой погодой). Большинство симптомов внутричерепной гипертензии в эти моменты усиливаются;

- нарушениями в работе вегетативной нервной системы. Это проявляется повышенной потливостью, перепадами артериального давления, ощущением сердцебиения;

- нарушением зрения. Изменения развиваются исподволь, поначалу являясь преходящими. Больные отмечают появление периодической нечеткости, как бы затуманенности зрения, иногда двоения изображения предметов. Движения глазных яблок при этом часто являются болезненными во все стороны.

Длительность существования описанных выше симптомов, их изменчивость, тенденция к уменьшению или увеличению во многом определяются основной причиной внутричерепной гипертензии. Нарастание явлений внутричерепной гипертензии сопровождается усилением всех признаков. В частности это может проявляться:

- упорными ежедневными утренними рвотами на фоне выраженной головной боли в течение целых суток (а не только по ночам и в утренние часы). Рвота может сопровождаться упорной икотой, что является весьма неблагоприятным симптомом (может свидетельствовать о наличии опухоли в задней черепной ямке и сигнализировать о необходимости немедленного оказания медицинской помощи);

- нарастанием угнетения психических функций (появлением заторможенности, вплоть до нарушения сознания по типу оглушения, сопора и даже комы);

- повышением артериального давления наряду с угнетением (урежением) дыхания и замедлением частоты сердечных сокращений до менее чем 60 ударов в минуту;

- появлением генерализованных судорог.

При появлении таких симптомов необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, так как все они представляют собой непосредственную угрозу для жизни больного. Они свидетельствуют о нарастании явлений отека головного мозга, при котором возможно его ущемление, что может привести к смертельному исходу.

При длительном существовании явлений внутричерепной гипертензии, при постепенном прогрессировании процесса нарушения зрения становятся не эпизодическими, а постоянными. Большим подспорьем в диагностическом плане в таких случаях является осмотр глазного дна окулистом. На глазном дне при офтальмоскопии выявляются застойные диски зрительных нервов (по сути это их отек), возможны мелкие кровоизлияния в их зоне. Если явления внутричерепной гипертензии довольно значительны и существуют длительно, то постепенно застойные диски зрительных нервов сменяются их вторичной атрофией. При этом нарушается острота зрения, причем скорригировать ее при помощи линз становится невозможно. Атрофия зрительных нервов может закончиться полной слепотой.

При длительном существовании стойкой внутричерепной гипертензии распирание изнутри приводит к формированию даже костных изменений. Пластинки костей черепа истончаются, разрушается спинка турецкого седла. На внутренней поверхности костей свода черепа как бы отпечатываются извилины головного мозга (это обычно описывается как усиление пальцевых вдавлений). Все эти признаки обнаруживаются при проведении банальной рентгенографии черепа.

Неврологический осмотр при наличии явлений повышенного внутричерепного давления может не выявить вообще никаких нарушений. Изредка (и то при длительном существовании процесса) можно обнаружить ограничение отведения глазных яблок в стороны, изменения рефлексов, патологический симптом Бабинского, нарушение когнитивных функций. Однако все эти изменения являются неспецифичными, то есть не могут свидетельствовать именно о наличии внутричерепной гипертензии.

Диагностика

При подозрении на повышение внутричерепного давления необходимо проведение ряда дополнительных обследований, помимо стандартного сбора жалоб, анамнеза и неврологического осмотра. В первую очередь больного направляют к окулисту, который произведет осмотр глазного дна. Также назначается рентгенография костей черепа. Более информативными методами обследования являются компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, поскольку позволяют рассмотреть не только костные структуры черепа, но и непосредственно мозговую ткань. Они направлены на поиск непосредственной причины повышенного внутричерепного давления.

Ранее для непосредственного измерения внутричерепного давления производили спинномозговую пункцию и с помощью манометра измеряли давление. В настоящее время производить пункцию с целью только лишь измерения внутричерепного давления в диагностическом плане считается нецелесообразным.

Лечение

Лечение внутричерепной гипертензии может осуществляться только после установления непосредственной причины заболевания. Это обусловлено тем, что некоторые лекарственные средства могут помочь больному при одной причине повышенного внутричерепного давления и могут оказаться совершенно бесполезными при другой. И к тому же в большинстве случаев внутричерепная гипертензия — это всего лишь следствие иного заболевания.

После точного установления диагноза в первую очередь занимаются лечением основного заболевания. Например, при наличии опухоли головного мозга или внутричерепной гематомы прибегают к оперативному лечению. Удаление опухоли или излившейся крови (при гематоме) обычно приводит к нормализации внутричерепного давления без каких-либо сопутствующих мероприятий. Если причиной повышения внутричерепного давления стало воспалительное заболевание (энцефалит, менингит), то основным средством лечения становится массивная антибиотикотерапия (в том числе введение антибактериальных препаратов в субарахноидальное пространство с извлечением части спинномозговой жидкости.  Механическое извлечение спинномозговой жидкости при пункции позволяет снизить внутричерепное давление).

Механическое извлечение спинномозговой жидкости при пункции позволяет снизить внутричерепное давление).

Симптоматическими средствами, снижающими внутричерепное давление, являются мочегонные препараты различных химических групп. С них лечение начинают в случаях доброкачественной внутричерепной гипертензии. Наиболее часто используются Фуросемид (Лазикс), Диакарб (Ацетазоламид). Фуросемид предпочтительнее использовать коротким курсом (при назначении Фуросемида дополнительно используются препараты калия), а Диакарб может назначаться различными схемами, которые подбирает врач. Чаще всего Диакарб при доброкачественной внутричерепной гипертензии назначается прерывистыми курсами по 3-4 дня, с последующим перерывом в 1-2 дня. Он не только выводит избыточную жидкость из полости черепа, но и снижает продукцию спинномозговой жидкости, тем самым понижая внутричерепное давление.

Помимо медикаментозного лечения, больным назначается специальный питьевой режим (не более 1,5 л в сутки), позволяющий снизить количество жидкости, поступающей в головной мозг. В некоторой мере помощь при внутричерепной гипертензии оказывают иглоукалывание и мануальная терапия, а также комплекс специальных упражнений (лечебная физкультура).

В некоторых случаях приходится прибегать к оперативным методам лечения. Вид и объем хирургического вмешательства определяются индивидуально. Наиболее частой плановой операцией при внутричерепной гипертензии является шунтирование, то есть создание искусственного пути оттока спинномозговой жидкости. При этом с помощью специальной трубки (шунта), которая одним концом погружается в ликворное пространство головного мозга, а другим — в полость сердца, брюшную полость, избыточное количество спинномозговой жидкости постоянно выводится из полости черепа, тем самым нормализуя внутричерепное давление.

В случаях, когда внутричерепное давление быстро нарастает, возникает угроза для жизни больного, то прибегают к неотложным мерам оказания помощи. Показано внутривенное введение гиперосмолярных растворов (Маннит, 7,2% раствор хлорида натрия, 6% ГЭК), срочная интубация и искусственная вентиляция легких в режиме гипервентиляции, введение больного в медикаментозную кому (с помощью барбитуратов), выведение избытка ликвора с помощью пункции (вентрикулопункции). При возможности установки внутрижелудочкового катетера налаживают контролируемый сброс жидкости из полости черепа. Наиболее агрессивной мерой является декомпрессивная трепанация черепа, к которой прибегают только в крайних случаях. Суть операции в данном случае заключается в создании дефекта черепа с одной или двух сторон для того, чтобы головной мозг не «упирался» в кости черепа.

Таким образом, внутричерепная гипертензия — это патологическое состояние, которое может возникать при самых различных заболеваниях головного мозга и не только. Она требует обязательного лечения. В противном случае возможны самые разнообразные исходы (в том числе полная слепота и даже смерть). Чем ранее будет диагностирована данная патология, тем лучших результатов можно добиться меньшими усилиями. Поэтому не стоит затягивать с посещением врача при наличии подозрения на повышение внутричерепного давления.

Врач-невролог М. М. Шперлинг рассказывает о внутричерепном давлении:

Мнение врача-педиатра Е. О. Комаровского о внутричерепной гипертензии у детей:

Источник

Общие сведения

Внутричерепная гипертензия — это патологическое состояние (синдром), проявляющееся повышением внутричерепного (интракраниального) давления. Синдром внутричерепной гипертензии (син. ликворно-гипертензионный синдром) достаточно часто встречается во взрослой и детской неврологии и может быть как идиопатическим, так и развиваться при самых разных поражениях головного мозга и травмах черепа.

Наиболее часто встречается гипертензия головного мозга неустановленного генеза — идиопатическая (первичная) внутричерепная гипертензия (ВЧГ), которая классифицируется как доброкачественная внутричерепная гипертензия (код по МКБ-10: G 93.2). Как правило, это диагноз ставится лишь после отсутствия подтверждения конкретных причин гипертензии (наличия в полости черепа объемного образования, тромбоза вен, инфекционного поражения головного мозга и др.).

Определение внутричерепного давления (ВЧД) и его физиологическая норма

Внутричерепное давление представляет собой разницу между атмосферным давлением и давлением в полости черепа (в эпидуральном/субарахноидальном пространствах, синусах мозговой оболочки, желудочках головного мозга). Уровень внутричерепного давления формирует спинномозговая жидкость (ликвор), циркулирующая в структурах ЦНС и артериальная/венозная кровь, поступающая в головной мозг.

Эти жидкостные среды находятся в постоянном движении (спинальная жидкость циркулирует по желудочкам головного мозга/спинномозговому каналу, а кровь — по сосудистому руслу). В норме физиология обращения жидких сред головного мозга определяется:

- Средним артериальным давлением, т. е. средним значением (разницей) между систолическим/диастолическим АД артериальной крови, поступающей в череп, которое в норме составляет 80 мм рт. ст.

- Средним венознозным давлением на выходе из черепа, которое в норме равняется 0 мм рт. ст., то есть, сопротивления току крови отсутствует.

- Средним ликворным давлением в черепе, которое по отношению к головному мозгу является внешним и равно 10 мм рт. ст. Именно ликворное давление оказывает постоянное сдавливающее действие на головной мозг (создает постоянное ВЧД). Присутствующее в черепе в норме биомеханическое равновесие поддерживает среднее мозговое тканевое давление на уровне 10 мм рт. ст. У взрослого здорового человека общий объем циркулирующей цереброспинальной жидкости в среднем составляет 150 мл, при этом, ВЧД остаётся в норме. Незначительное его повышение компенсируется ее резорбцией, тканями мозга и оттоком из полости черепа к спинному мозгу по ликворным субарахноидальным протокам через все отделы позвоночника, вплоть до крестцовых выходных отверстий.

Постоянство давления внутри черепной коробки поддерживается за счет формирования резервных пространств за счет уменьшения объема ЦСЖ, а также мозговой фракции крови. В случаях увеличения любого из компонентов, происходящих на фоне различной патологии (избыточном скоплении ЦСЖ, отеке головного мозга, гиперемии мозга, нарушении венозного оттока), а также при развитии патологических объемов (опухоли, гематомы, паренхиматозное кровоизлияние, абсцесс) происходит конфликт внутричерепных компонентов и при исчерпании резерва компенсаторных механизмов развивается ВЧ гипертензия.

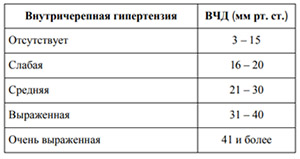

Повышение/снижение показателя ВЧД может наблюдаться как при естественных физиологических процессах в организме человека (при кашле, громком крике, чихании, плаче, натуживании, физическом/нервном перенапряжении, резком наклоне вперед), так и свидетельствовать о патологии. В норме у взрослого человека давление внутри черепа не должно превышать 10–15 мм ртутного столба. Под ВЧГ подразумевается стойкое повышение ВЧД до уровня 20 и выше мм. рт. ст. Выраженность внутричерепной гипертензии представлена в таблице ниже.

Как можно измерить ВД?

В специализированных медицинских учреждениях используются инвазивные приёмы измерения ВД внутри желудочков головного мозга с применением специализированных датчиков давления, которые вводятся в мозговые желудочки (вводится катетер, который подключен к датчику). Датчики могут также устанавливаться субарахноидально, субдурально, эпидурально. Эта процедура с низким риском травматизации головного мозга. На практике внутричерепное давление в большинстве случаев измеряют косвенным методом с помощью спинномозговой пункции, замеряя его на уровне поясничного отдела позвоночника в спинальном субарахноидальном пространстве.

Чем опасна внутричерепная гипертензия?

Выраженность и специфика нарушений при ВЧГ определяется степью повышения ВЧД, его характером (диффузный/локальный) и локализацией, а также длительностью воздействия повышенного ВЧД на структуры мозга. И если при слабой и нестойкой степени повышения ВЧД существенных изменений не наблюдается , то у пациентов с устойчивым повышения ВЧД средней и выраженной степени может вызывать серьезные нарушения — головные боли (напряжения, ишемические), нарушения мелкой моторики рук, зрения, слуха, гипертонус мышц верхних/нижних конечностей, ригидность скелетных мышц, судороги, парезы, нарушенияя эмоциональных проявлений (сна, поведения), быструю утомляемость, задержки речевого развития, нейрогенные нарушения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем (вегетососудистая дистония, боли в области сердца, брадикардия/тахикардия, аритмии, субфебрильная температура тела, нарушения ритмичности дыхания — одышка, апноэ) и другие.

Доброкачественная внутричерепная гипертензия

Прежде всего, что это такое? Как уже отмечалось, доброкачественная ВЧГ — это состояние, для которого характерно стойкое повышение ликворного давления при отсутствии внутричерепного объемного образования, тромбоза вен и отклонений в составе спинномозговой жидкости. Поскольку внутричерепная гипертензия конкретного генеза может рассматриваться в рамках той или иной патологии/заболевания, рассмотрим лишь идиопатическую (доброкачественную) ВЧГ.

Под первичным синдром идиопатической внутричерепной гипертензией (ИВГ) на сегодняшний день подразумевается состояние, которое сопровождается повышением ВЧД без выявленных этиологических факторов (возможно на фоне ожирения). Показатель заболеваемости ИВГ составляет 0,7— 2 случая/100 000 населения.

Наиболее часто этот вид гипертензии встречается у молодых женщин, имеющих избыточную массу тела. Значительно реже встречается у детей и мужчин. Для идиопатической ликворной гипертензии наиболее характерны: головная боль и транзиторные (преходящие) расстройства зрения в виде ухудшения резкости изображения, затуманивания, двоение, а у 30-35% пациентов отмечается снижение остроты зрения.

Патогенез

В основе патогенеза повышения ВЧД у взрослых могут лежать различные механизмы — отек/набухание головного мозга, увеличение массы содержимого черепной коробки (опухоль, гематома, абсцесс), затруднение оттока ликвора, нарушения венозного оттока церебральной фракции крови). В пределах одной статьи нет возможности рассмотреть патогенез ВЧ гипертензии при той или иной патологии, поэтому рассмотрим лишь патогенез развития ВЧ гипертензии при цитотоксическом отеке мозга.

В понимание развития повышения внутричерепного давления (ВЧД) положена модель прогрессирующего отека головного мозга, базирующаяся на теоретической модели Монро-Келли, в основе которой тезис о тесной взаимосвязи между ригидной черепной коробкой взрослого человека и такими компонентами, как мозг, кровь, спинномозговая жидкость. Базисом такой связи является взаимореагирование любого из компонентов с другими, проявляющееся реакцией на увеличение одного из них соответствующим (пропорциональным) уменьшением объема другого, за счет чего и поддерживается постоянство внутричерепного давления.

Независимо от причины и вида первичного повреждения в паренхиме мозга образуется популяция пострадавших клеток, у которых из-за нарушения трансмембранного транспорта электролитов развивается цитотоксический отек. Отечные клетки, в силу увеличившегося объема, оказывают компремирующее воздействие (давление) на соседние клетки, способствуя тем самым распространению отека на интактные клетки (масс-эффект).

По мере увеличения патологического объема клеток с цитотоксическим отеком развивается компрессия в системе капиллярно-пиального русла, что приводит к нарушению микроциркуляции и развитию гипоксемии/ишемии в зонах мозга, которые не связанных непосредственно с первичным масс-эффектом, то есть это приводит к патологическому разобщению разных отделов содержимого черепной коробки. Как следствие — давление, создаваемое пульсовыми колебаниями артерий и спинномозговой жидкостью, теряет способность свободно распространяться вдоль тканей и пространств спинномозговой жидкости, расположенных внутри черепа/позвоночного канала. Это приводит к возникновению разницы паренхиматозного давления между сохранными и вовлеченными в отек структурами мозга, что инициирует его дислокацию в направлении относительно низкого давления.

В результате этого процесса развивается диффузный отек всего головного мозга и постепенная его дислокация (перемещение в направлении большого затылочного отверстия (единственного открытого выхода из черепной коробки). Как следствие — различные виды дислокации. Чаще — это грыжевидное выпячивание в тенториальную вырезку средне-базальных отделов височной доли и компрессия мезенцефальных структур ствола мозга с угнетением первичных центров кровообращения/дыхания и резкое нарушение функции мозга, вплоть до прекращения его жизнедеятельности. Неврологическая симптоматика проявляется на стадиях нарушения мозгового кровообращения. На рисунке ниже приведена схема прогрессирования ВЧД и этапы механизма церебральной защиты.

Классификация

Выделяют острую форму, возникающую на фоне остро развивающегося инфекционного заболевания/черепно-мозговых травм и хроническую форму внутричерепной гипертензии, развивающуюся при внутримозговых объемных образованиях, инсультах, хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы/выраженной дыхательной недостаточности и др.

Причины

Внутричерепная гипертензия у взрослых может вызываться множеством разнообразных причин,

многообразие которых можно свести в группы, в соответствии с механизмом развития патологии:

- Внутричерепные объемные образования, вызывающие повышение ВЧД (опухоль доброкачественная/злокачественная, внутричерепная гематома, паразитарная киста, абсцесс);

- Цитотоксический отек мозга, обусловленный гипоксическим повреждением клеток структур мозга (выраженная дыхательная недостаточность после остановки сердца), ишемия мозга на ранней стадии, водная интоксикация, печеночная/почечная энцефалопатия, гипонатриемия, синдром Рея, синдром неадекватной выработки андидиуретического гормона).

- Вазогенный отек мозга, обусловленный повреждением гематоэнцефалического барьера (инфекционные заболевания — менингит/энцефалит, внутричерепная травма — ушибы, сотрясения, родовые травмы), гематомы, ишемический/геморрагический инсульт.

- Интерстициальный отек, обусловленный нарушением оттока ликвора (окклюзионная гидроцефалия).

Симптомы повышенного внутричерепного давления

Симптомы внутричерепной гипертензии у взрослых проявляются преимущественно головной болью различной интенсивности. Для болевого синдрома характерна выраженная интенсивность по утрам, усиление боли при наклоне головы/кашле, иногда боль может сопровождаться тошнотой и реже — рвотой.

Зрительные нарушения особенно характерны для идиопатической ВЧГ, которые проявляются в виде транзиторного потемнения (затуманивания) перед глазами и присутствуют в 48-55% случаев. Многие пациенты жалуются на боли за глазными яблоками/болезненность при движениях глазных яблок. Иногда зрительные нарушения могут являться предшественниками головной боли. Признаки внутричерепной гипертензии также могут проявляться в жалобах на шум в голове, фотопсии, диплопию (двоение в глазах) и прогрессирующем снижении зрения.

Острая, быстро нарастающая внутричерепная гипертензия часто приводит к кратковременной потере сознания вплоть до комы. При хронической ВЧГ отмечается прогрессирующее ухудшение общего состояния в виде нарушения сна, раздражительности, психической/физической утомляемости. К косвенным признакам гипертензии относится повышенная метеочувствительность (реакция на изменение погоды), учащенное сердцебиение, повышенная потливость, потеря аппетита, сонливость. Тяжесть клинических проявлений во многом обуславливается характером/тяжестью течения основного заболевания, а также скоростью подъема ВЧД.

Анализы и диагностика

Для постановки диагноза внутричерепной гипертензии назначают:

- Поясничную пункцию (для измерения давления ликвора).

- Лабораторный анализ спинномозговой жидкости.

- МРТ/КТ.

- Анализ крови на электролиты.

- Общий анализ крови.

- Офтальмоскопию/периметрию.

Лечение

Лечение внутричерепной гипертензии определяется ее этиологией и направлено на лечение заболевания и устранение факторов, способствующих ее развитию. Принято выделять базовую терапию ВЧГ и экстренную помощь. Базовая терапия включает седацию и обезболивание, нормализацию оттока венозной крови из полости черепа, адекватную респираторную поддержку, коррекцию гемодинамики/гипертермии. Для этих целей назначается медикаментозная терапия, включающая:

- Дегидратационную терапию — петлевые/осмотические диуретики (Спиронолактон, Фуросемид, Маннитол, Ацетазоламид и др.). Назначение мочегонных препаратов проводится совместно с препаратами калия (Калия хлорид, Аспаргинат калия) для профилактики развития гипокалиемии.

- Ноотропную терапию (Аминофенилмасляная кислота, Пирацетам, Ноотропил).

- ИВЛ в режиме умеренной вентиляции с достаточной оксигинацией крови.

- В случаях артериальной гипертензии — Лабеталол, Эналаприл, Нимотоп; при артериальной гипотензии — Допамин.

- Вазоактивные препараты — в случаях сосудистых нарушений (Аминофиллин, Нифедипин, Коринфар, Винпоцетин).

- Венотоники — для нормализации венозного оттока (Диосмин, экстракт конского каштана, Дигидроэргокристин).

- С целью гипотермии организма (Парацетамол, Кеторолак, методы физического охлаждения путем накладывания льда на область магистральных сосудов, введение охлажденных кристаллоидных растворов и др.).

При ВЧГ, вызванной инфекционно-воспалительными заболеваниями мозга (менингит, менингоэнцефалит) назначается этиотропная терапия (антибиотики, противовирусные препараты), при токсических поражения мозга — дезинтоксикационная терапия, при наличии в головном мозге новообразований — глюкокортикоиды (Дексаметазон). Пациентам показана симптоматическая терапия — обезболивающие препараты (Анальгин), при запорах для недопущения натуживания — Глицерол.

Доктора

Лекарства

- Петлевые/осмотические диуретики (Спиронолактон, Фуросемид, Маннитол, Ацетазоламид).

- Ноотропные препараты (Аминофенилмасляная кислота, Пирацетам, Ноотропил).

- Вазоактивные препараты (Аминофиллин, Нифедипин, Коринфар, Винпоцетин).

- Венотоники (Диосмин, Экстракт конского каштана, Дигидроэргокристин).

- Гипертензивные препараты (Лабеталол, Эналаприл, Нимотоп).

- Гипотензивные средства (Допамин).

- Глюкокортикоиды (Дексаметазон).

Процедуры и операции

При лечении внутричерепной гипертензии, особенно обусловленной нарушением венозного оттока крови от головного мозга показаны: массаж шейно-воротниковой зоны, магнитотерапия/электрофорез, метод акупунктуры на область воротниковой зоны, циркулярный душ. Эти процедуры способствуют улучшению проходимости вен в области выхода из черепной коробки, нормализуют присасывающую функцию грудной клетки, улучшают функционирование вегетативной нервной системы.

Хирургическое лечение проводят в неотложных случаях с целью необходимости резкого снижение ВЧД для снижения риска развития дислокационного синдрома. Для этого проводится декомпрессионная трепанация черепа и при необходимости — наружное вентрикулярное дренирование. При наличии объёмного интракраниального образования/врожденной аномалии, гидроцефалии проводится их удаление.

Внутричерепная гипертензия у детей

Повышенное ВЧТ у грудничка и детей первых лет жизни могут вызвать: неблагоприятное течение беременности (инфекционные заболевания женщины в этом периоде, внутриутробная гипоксия), тяжелые роды, сопровождающиеся родовыми травмами, кислородным голоданием в родах, врожденные аномалии/пороки развития (гидроцефалия), недоношенность, нейроинфекции, воспалительные заболевания оболочек головного мозга (энцефалит, менингит).

Как правило ВЧГ у детей первых лет жизни проявляется срыгиваниями, общим беспокойством, вегетативными нарушениями (повышенная потливость, мраморность кожных покровов и др.), нарушениями сна, быстрым увеличением окружностей головы, пульсацией/напряжением большого родничка, тремором подбородка/рук, метеочувствительностью, симптомом Грефе (при перемещении взгляда вниз отмечается отставание верхнего века от радужной оболочки). При наличии такой симптоматики родители должны обратиться к детскому неврологу.

Диета

Консервативная терапия ВЧГ предусматривает включает соблюдение строгого питьевого режима (объем употребляемой жидкости не более 1,5/в сутки) и ограничение потребления соли. Такие требования к рациону питания соответствует диетическому Столу № 10 и 10А.

Профилактика

Профилактика сводится к предупреждению развития интракраниальной патологии, адекватной и своевременной терапии ликвородинамических/дисциркуляторных расстройств, нейроинфекции, соблюдению нормального режима труда/отдыха, избеганию стресса и длительных психических перегрузок, регулярному массажу воротниковой зоны, адекватному ведению родов, рациональному питанию, своевременному посеще?