Падение артериального давления при коллапсе

Коллапс – остро развивающаяся сосудистая недостаточность, сопровождающаяся снижением тонуса кровеносного русла и относительным уменьшением ОЦК. Проявляется резким ухудшением состояния, головокружением, тахикардией, гипотонией. В тяжелых случаях возможна утрата сознания. Диагностируется на основании клинических данных и результатов тонометрии по методу Короткова. Специфическое лечение включает кордиамин или кофеин под кожу, инфузии кристаллоидов, лежачее положение с приподнятым ножным концом. После восстановления сознания показана госпитализация для проведения дифференциальной диагностики и определения причин патологического состояния.

Общие сведения

Коллаптоидное состояние (сосудистая недостаточность) – патология, которая внезапно возникает на фоне наличия хронических или острых болезней сердечно-сосудистой системы, других заболеваний. Чаще диагностируется у пациентов, склонных к гипотонии, при инфаркте миокарда, тотальной блокаде внутрисердечной проводимости, желудочковых аритмиях. По патогенезу и клиническим признакам напоминает шок. Отличается от него отсутствием характерных патофизиологических явлений на начальных стадиях – изменения pH, значительное ухудшение тканевой перфузии и нарушение работы внутренних органов не выявляются. Продолжительность коллапса обычно не превышает 1 часа, шоковое состояние может сохраняться в течение более длительного промежутка времени.

Коллапс

Причины коллапса

Регуляция сосудистого тонуса осуществляется с помощью трех механизмов: местного, гуморального и нервного. Нервный механизм заключается в стимуляции стенки сосуда волокнами симпатической и парасимпатической нервной системы. Гуморальный способ реализуется за счет ионов натрия и кальция, вазопрессорных гормонов (адреналина, вазопрессина, альдостерона). Местная регуляция предполагает появление очагов эктопии непосредственно в сосудистой стенке, клетки которой обладают способностью к генерации собственных электрических импульсов. Кровеносная сеть скелетных мышц регулируется преимущественно нервным способом, поэтому причинами коллапса могут стать любые состояния, при которых подавляется активность сосудодвигательного центра головного мозга. Основными этиофакторами являются:

- Инфекционные процессы. К развитию сосудистой недостаточности приводят тяжелые инфекции, сопровождающиеся выраженной интоксикацией. Наиболее часто коллапс возникает при крупозных пневмониях, сепсисе, перитоните, менингите и менингоэнцефалите, брюшном тифе, очаговых воспалительных заболеваниях ЦНС (абсцессе мозга).

- Экзогенные интоксикации. Патология выявляется при отравлении фосфорорганическими соединениями, угарным газом, лекарственными средствами, способными влиять на сосудистый тонус (клофелином, капотеном, эбрантилом). Кроме того, коллапс может развиваться под действием препаратов для местной анестезии при их эпидуральном или перидуральном введении.

- Сердечные заболевания. Наиболее распространенной причиной является острый инфаркт миокарда. Коллаптоидные состояния также могут обнаруживаться на фоне пороков развития сердца, снижения сократительной способности миокарда, тахи- или брадиаритмии, нарушения функции синусно-предсердного узла (водителя ритма), отказов атриовентрикулярного соединения (АВ-блокада 3 степени) с дискоординацией работы предсердий и желудочков.

- Травмы. Основная причина сосудистой недостаточности при травмах – большой объем кровопотери. При этом наблюдается не относительное, а фактическое уменьшение ОЦК за счет физической утраты жидкости. При отсутствии профузной геморрагии падение сосудистого тонуса становится реакцией на сильную боль, что чаще встречается у детей и пациентов с высокой тактильной чувствительностью.

Патогенез

В основе патогенеза коллаптоидных состояний лежит выраженное несоответствие пропускной способности сосудистой сети и ОЦК. Расширившиеся артерии не создают необходимого сопротивления, что приводит к резкому снижению АД. Явление может возникать при токсическом поражении сосудодвигательного центра, нарушении работы рецепторного аппарата крупных артерий и вен, неспособности сердца обеспечить необходимый объем выброса крови, недостаточном количестве жидкости в кровеносной системе. Падение артериального давления приводит к ослаблению перфузии газов в тканях, недостаточному поступлению кислорода в клетки, ишемии головного мозга и внутренних органов из-за несоответствия метаболических потребностей тела и уровня его снабжения O2.

Классификация

Разделение производится по этиологическому принципу. Существует 14 разновидностей коллапса: инфекционно-токсический, панкреатический, кардиогенный, геморрагический и пр. Поскольку при всех типах патологии проводятся одни и те же мероприятия первой помощи, подобная классификация не имеет существенного практического значения. Более актуальна систематизация по стадиям развития:

- Симпатотонический этап. Выражены компенсаторные реакции. Наблюдается спазм мелких капилляров, централизация кровообращения, выброс катехоламинов. Артериальное давление удерживается в норме или незначительно поднимается. Длительность не превышает нескольких минут, поэтому патология редко диагностируется в этой стадии.

- Ваготонический этап. Происходит частичная декомпенсация, выявляется расширение артериол и артериовенозных анастомозов. Кровь депонируется в капиллярном русле. Возникают признаки гипотонии, ухудшается кровоснабжение скелетной мускулатуры. Продолжительность периода составляет 5-15 минут в зависимости от компенсаторных возможностей организма.

- Паралитический этап. Полная декомпенсация состояния, связанная с истощением механизмов регуляции кровообращения. Отмечается пассивное расширение капилляров, видимые признаки сосудистого застоя на коже, угнетение сознания. Развивается гипоксия органов центральной нервной системы. При отсутствии помощи возможно нарушение сердечного ритма и летальный исход.

Симптомы коллапса

Клиническая картина, развивающаяся при острой сосудистой недостаточности, изменяется по мере прогрессирования болезни. Симпатотонический этап характеризуется психомоторным возбуждением, беспокойством, повышением мышечного тонуса. Пациент активен, но не полностью отдает себе отчет в своих действиях, не может спокойно сидеть или лежать даже по просьбе медперсонала, мечется в постели. Кожные покровы бледные или мраморные, конечности холодные, отмечается увеличение частоты сердечных сокращений.

На ваготонической стадии больной заторможен. На вопросы отвечает медленно, односложно, не понимает сути обращенной к нему речи. Мышечный тонус снижается, исчезает двигательная активность. Кожа бледная или серо-цианотичная, мочки ушей, губы, слизистые оболочки приобретают синеватый оттенок. АД умеренно снижается, возникает брадикардия или тахикардия. Пульс определяется слабо, имеет недостаточное наполнение и напряжение. Уменьшается клубочковая фильтрация, что становится причиной олигурии. Дыхание шумное, учащенное. Присоединяется тошнота, головокружение, рвота, выраженная слабость.

При паралитическом коллапсе происходит утрата сознания, исчезают кожные (подошвенный, брюшной) и бульбарные (небный, глотательный) рефлексы. Кожа покрыта сине-багровыми пятнами, что свидетельствует о капиллярном застое. Дыхание редкое, периодическое по типу Чейна-Стокса. ЧСС замедляется до 40-50 ударов в минуту и менее. Пульс нитевидный, АД падает до критических цифр. Ранние этапы иногда купируются без медицинского вмешательства, за счет компенсаторно-приспособительных реакций. На заключительной стадии патологии самостоятельная редукция симптоматики не наблюдается.

Осложнения

Основной опасностью при коллапсе считается нарушение кровотока в головном мозге с развитием ишемии. При длительном течении болезни это становится причиной деменции, нарушения функции внутренних органов, иннервируемых центральной нервной системой. При рвоте на фоне бессознательного состояния или сопора существует риск вдыхания желудочного содержимого. Соляная кислота в дыхательных путях вызывает ожог трахеи, бронхов, легких. Возникает аспирационная пневмония, плохо поддающаяся лечению. Отсутствие немедленной помощи на третьем этапе приводит к формированию выраженных метаболических нарушений, расстройству работы рецепторных систем и гибели пациента. Осложнением успешной реанимации в таких случаях является постреанимационная болезнь.

Диагностика

Диагностику коллапса осуществляет медицинский работник, первым оказавшийся на месте происшествия: в ОРИТ – врач анестезиолог-реаниматолог, в терапевтическом стационаре – терапевт (кардиолог, гастроэнтеролог, нефролог и др.), в хирургическом отделении – хирург. Если патология развилась вне ЛПУ, предварительный диагноз выставляет бригада скорой медицинской помощи по данным осмотра. Дополнительные методы назначают в лечебном учреждении с целью дифференциальной диагностики. Коллапс отличают от комы любой этиологии, обморока, шока. Используют следующие методики:

- Физикальное. Врач обнаруживает клинические признаки гипотонии, отсутствия или угнетения сознания, сохраняющиеся в течение 2-5 и более минут. Меньшее время бессознательного состояния с его последующим восстановлением характерно для обморока. По результатам тонометрии АД ниже 90/50. Признаки травмы головы, в том числе очаговая симптоматика, отсутствуют.

- Аппаратное. Производится после стабилизации гемодинамики для определения причин коллапса. Показано проведение КТ головы (опухоли, очаговые воспалительные процессы), КТ брюшной полости (панкреатит, желчнокаменная болезнь, механические повреждения). При наличии коронарных болей выполняется УЗИ сердца (расширение камер, врожденные пороки), электрокардиография (признаки ишемии, инфаркта миокарда). Подозрение на сосудистые нарушения подтверждают с помощью цветного допплеровского картирования, позволяющего установить степень проходимости артерий и венозных сосудов.

- Лабораторное. В ходе лабораторного обследования определяют уровень сахара в крови для исключения гипо- или гипергликемии. Обнаруживается снижение концентрации гемоглобина. Воспалительные процессы приводят к увеличению СОЭ, выраженному лейкоцитозу, иногда – повышению концентрации C-реактивного белка. При длительной гипотонии возможно смещение водородного показателя в кислую сторону, снижение концентрации электролитов в плазме.

Неотложная помощь

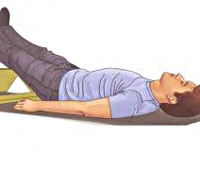

Пациента в состоянии коллапса укладывают на горизонтальную поверхность со слегка приподнятыми ногами. При рвоте голову поворачивают так, чтобы отделяемое свободно стекало наружу, а не попадало в дыхательные пути. ВДП очищают двумя пальцами, обернутыми марлевым тампоном или чистой тканевой салфеткой. Перечень дальнейших терапевтических мероприятий зависит от этапа коллапса:

- Стадия симпатотонии. Показаны процедуры, направленные на купирование сосудистого спазма. Внутримышечно вводят папаверин, дибазол, но-шпу. Для предотвращения гипотонии и стабилизации гемодинамики используют стероидные гормоны (дексаметазон, преднизолон). Рекомендована постановка периферического венозного катетера, контроль артериального давления и общего состояния пациента.

- Ваготония и паралитическая стадия. Для восстановления ОЦК проводят инфузии кристаллоидных растворов, в которые при необходимости добавляют кардиотонические средства. Для профилактики аспирации желудочного содержимого на догоспитальном этапе пациенту устанавливают воздуховод или ларингеальную маску. Однократно вводят глюкокортикостероиды в дозе, соответствующей возрасту больного, кордиамин, кофеин. Патологическое дыхание является показанием для перевода на ИВЛ.

Госпитализация осуществляется в реанимационное отделение ближайшего профильного ЛПУ. В стационаре продолжаются лечебные мероприятия, назначается обследование, в ходе которого определяются причины патологии. Обеспечивается поддержка жизненно-важных функций организма: дыхания, сердечной деятельности, работы почек. Проводится терапия, направленная на устранение причин коллаптоидного приступа.

Прогноз и профилактика

Поскольку патология развивается при декомпенсации тяжелых заболеваний, прогноз зачастую неблагоприятный. Непосредственно сосудистая недостаточность сравнительно легко купируется, однако при сохранении ее первопричины приступы возникают снова. Некупирующийся коллапс приводит к гибели пациента. Профилактика заключается в своевременном лечении патологий, способных привести к резкому падению сосудистого тонуса. Грамотно подобранная терапия сердечных болезней, своевременное назначение антибиотиков при бактериальных инфекциях, полноценная детоксикация при отравлениях и гемостаз при травмах позволяют предотвратить коллапс в 90% случаев.

Источник

Ортостатический коллапс (синонимом является ортостатическая гипотензия) – это состояние, характеризующееся резким снижением показателей артериального давления и развитием обморока. Наиболее часто ортостатический коллапс возникает у лиц с ослабленным тонусом вен при резкой смене положения тела (при поднятии с кровати) или длительном стоянии.

Резкая смена положения тела

Механизм развития коллапса

При резкой перемене положения тела человека с горизонтального в вертикальное или при длительном стоянии на ногах в одном положении венозная кровь под силой собственной тяжести опускается к нижним конечностям и в меньшем объеме поступает к сердечной мышце. Уменьшение объема поступающей в сердце крови приводит к резкому снижению показателей артериального давления и гипоксии головного мозга, что приводит к развитию предобморочного состояния или обморока.

Ортостатическая гипотензия может возникать у людей разного возраста и под влиянием различных факторов – от заболеваний внутренних органов и систем до ситуационных причин. В этой статье вы найдете полную информацию о том, как распознать начинающийся коллапс и предотвратить развитие обморока, а также, как оказать первую помощь человеку, у которого случился сосудистый коллапс, и он потерял сознание.

Причины развития

Болезни сердца могут провоцировать обморок

Если вас часто беспокоят головокружения при вставании с постели по утрам или при длительном стоянии на ногах в одном положении и все это сопровождается внезапной слабостью, потемнением в глазах и потливостью, необходимо срочно обратиться за консультацией к врачу – неврологу или кардиологу.

Основными причинами возникновения ортостатического сосудистого коллапса являются:

- острая или хроническая гипоксия головного мозга (кислородное голодание);

- замедленная реакция сердца и кровеносных сосудов на смену положения тела с горизонтального на вертикальное;

- резкое понижение артериального давления.

Потеря крови может быть причиной ортостатического коллапса

Перечисленные состояния могут возникать в организме человека под влиянием множества факторов, среди которых выделяют патологические и ситуационные:

- Ситуационные факторы:

- резкий подъем с кровати утром, когда все органы и системы функционируют в «дремлющем» состоянии;

- нахождение в душном помещении, где много людей, накурено или слишком влажно;

- длительное стояние на ногах в одном положении тела.

- Патологические факторы:

- невропатии различного происхождения (первичные и вторичные) – болезнь Паркинсона, сахарный диабет, полиневропатия, аутоиммунные заболевания, порфирия, авитаминоз;

- идиопатическое состояние – то есть, обморок развивается по неясным причинам;

- варикозная болезнь с запущенным осложненным течением;

- инфаркт миокарда;

- сердечная недостаточность;

- кардиомиопатия;

- длительный прием лекарственных препаратов, особенно при повышении рекомендованной врачом дозы – антигипертензивных, диуретиков, барбитуратов, антидепрессантов, транквилизаторов, сердечных;

- стеноз аортального клапана;

- железодефицитная анемия;

- недостаточность функции надпочечников;

- тампонада сердца;

- инфекционные заболевания, при которых поражается нервная система;

- обезвоживание организма и нарушение водно-электролитного баланса;

- феохромоцитоз;

- длительное вынужденное лежание в постели – у лежачих пациентов.

Головокружение и предобморочное состояние

Признаки ортостатического коллапса могут возникать при начинающихся заболеваниях сердца – аритмии, инфаркте и других, поэтому не рекомендуется заниматься самолечением и оставлять проблему без внимания – это может привести к угрожающим жизни осложнениям.

Клинические признаки ортостатического коллапса

Клинические симптомы ортостатической гипотензии могут быть различными по интенсивности, в зависимости от степени тяжести коллапса, всего выделяют 3 степени.

| Степень тяжести коллапса | Чем характеризуется? |

| Легкая | У пациента иногда возникают легкие головокружения с сохранением сознания |

| Средней тяжести | При длительном стоянии в одном положении или при резкой смене положения тела возникает предобморочное состояние или обморок. При этом больной быстро приходит в себя |

| Тяжелая | Характеризуется потерей сознания даже при положении полусидя или кратковременном стоянии на ногах неподвижно |

Также симптомы ортостатического коллапса несколько отличаются, в зависимости от ситуации, в которой развивается обморок.

Так, например, при резкой смене положения тела больной ощущает:

- резкое потемнение в глазах;

- мелькание «мушек» перед глазами;

- головокружение;

- ощущение «падения вниз»;

- учащенное сердцебиение.

В том случае, если сосудистый коллапс вызван длительным неподвижным положением тела, то у человека возникают следующие симптомы:

- нарастающая слабость в ногах, ощущение, что ноги стали «ватными»;

- тошнота;

- звон и гул в ушах;

- учащенное сердцебиение;

- выступание холодного пота;

- чувство зябкости.

Перечисленные клинические симптомы характерны для легкой степени ортостатического коллапса и обычно быстро исчезают при переступании с ноги на ногу, усаживании на стул, ходьбе на месте, напряжении мышц брюшного пресса.

Обморок

При 2 и 3 степенях тяжести коллапса все перечисленные симптомы завершаются потерей сознания, если больному своевременно не начать оказывать помощь. При потере сознания может случиться непроизвольное мочеиспускание.

Перед утратой сознания у больного наблюдаются следующие признаки (огни длятся несколько секунд):

- усиливающаяся бледность кожи;

- испарина на лбу и потные ладошки;

- резкое похолодание рук и ног;

- слабый нитевидный пульс при прощупывании.

В большинстве случаев больные, которые чувствуют приближение обморока, успевают как-то сменить положение тела, чтобы не упасть – присесть на пол, облокотиться на стену и прочее.

Ортостатическая гипотензия тяжелой степени течения часто сопровождается развитием судорожного припадка, внезапным падением больного без каких-либо предобморочных симптомов, непроизвольным мочеиспусканием. Обмороки в таких ситуациях продолжительные до 5 минут, а падения могут приводить к дополнительным травмам – ушибам, переломам.

В зависимости от продолжительности периодов, в которых возникают эпизодические нарушения сознания по гипотоническому типу, выделяют следующие:

- подострый – период длится от нескольких дней до нескольких недель. Данный период характерен для коллапсов, вызванных инфекционными заболеваниями, длительным приемом лекарственных препаратов.

- Хронический – ортостатические коллапсы возникают у больного более 1 месяца. Такая продолжительность состояния характерна для заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринных заболеваний, патологий нервной системы.

- Хронический прогрессирующий – продолжается год и более и вызван неопределенными причинами, так называемый идиопатический ортостатический коллапс.

Возможные осложнения

Падение артериального давления при обмороке

Если не найти причину сосудистых нарушений и коллапса, то частые обмороки могут осложняться серьезными травмами при падении.

В тяжелых случаях возможно развитие следующих осложнений:

- инсульт по ишемическому типу – вызванный длительным кислородным голоданием участков головного мозга;

- развитие и усугубление неврологических заболеваний на фоне длительной гипоксии мозга;

- деменция.

Как оказать пациенту неотложную доврачебную помощь при ортостатической гипотензии и обмороке?

Алгоритм оказания неотложной помощи при обмороке

При появлении первых симптомов приближающегося обморока следует предпринять следующие меры:

- уложить больного в горизонтальное положение, запрокинуть его голову назад и немного приподнять ножной конец;

- вызвать скорую помощь;

- расстегнуть ворот рубашки, освободить грудную клетку от сдавливающей одежды и обеспечить доступ свежего воздуха;

- приложить к конечностям грелки или укрыть больного одеялом;

- если больной потерял сознание, то поднести к его носу ватку, смоченную нашатырным спиртом;

- после возвращения пациента в сознание напоить его сладким горячим чаем или кофе.

Поднять ножной конец вверх

Если есть возможность, то до приезда скорой помощи больному, потерявшему сознание, можно ввести подкожно 1 мл 10% раствора Кофеина или1 мл Кордиамина.

Препарат Кордиамин в форме раствора

Важно! Пациентам с явлениями ортостатической гипотензии нельзя вводить инъекционно или давать принимать внутрь препараты с сосудорасширяющим эффектом – Папаверин, Валокордин, Но-шпу. Не рекомендуется также бить по щекам человека в бессознательном состоянии, пытаясь привести его в чувство – он может прикусить язык или удариться головой.

Лечение ортостатического коллапса

Пациентам, которые страдают от обмороков на фоне сниженного артериального давления или при смене положения тела необходимо обратиться к врачу-кардиологу (или терапевту, неврологу). Лечение гипотензивного коллапса легкой степени возможно в амбулаторных условиях.

Больному, который теряет сознание, требуется госпитализация и полное обследование, чтобы установить причину снижения давления и коллапса.

Лечение патологии может проводиться несколькими методами, для усиления эффекта их сочетают друг с другом:

- немедикаментозная терапия.

- Медикаментозная терапия.

- Хирургическое лечение при необходимости.

Немедикаментозное лечение

Усталость и усиленные нагрузки

Предобморочные состояния и коллапс легкой степени лечат путем коррекции образа жизни и подбора физических нагрузок, а именно:

- правильное чередование режимов труда и отдыха;

- отмена или снижение дозировки препаратов, которые могут снижать артериальное давление (антигипертензивные, диуретики, сердечные гликозиды);

- упражнения лечебной гимнастики, направленные на укрепление мышц брюшного пресса и нижних конечностей;

- правильное вставание с постели – сначала приподняться на локтях, затем опустить ноги вниз, сесть и только потом медленно вставать;

- коррекция температуры воздуха в помещении – лучше, чтобы было не выше 20 градусов;

- сбалансированный рацион питания с включением блюд, богатых магнием, калием, минеральными солями;

- ношение компрессионного белья при необходимости

Контроль АД

Важно! Во избежание обмороков при низком давлении рекомендуется спать без подушки с немного приподнятым ножным концом – такое положение обеспечивает полноценный отток крови от нижних конечностей и предотвращает гипоксию головного мозга.

Медикаментозное лечение

Подбор лекарственных препаратов для лечения ортостатической гипотензии осуществляется врачом в индивидуальном порядке для каждого отдельного пациента в зависимости от степени выраженности патологического процесса, тяжести обмороков и других особенностей организма.

Чаще всего пациенту назначают препараты таких групп:

- адаптогены – настойка Женьшеня, Лимонника, Элеутерококка;

- адреномиметики;

- антидепрессанты;

- бета-адреноблокаторы;

- агонисты допаминовых рецепторов;

- алкалоиды спорыньи;

- синтетические заменители гормона вазопрессина.

Курс лечения длительный, первые улучшения пациент отмечает только через 3-5 дней от начала терапии.

Прием таблеток

Хирургическое вмешательство

Если причиной развития ортостатического коллапса являются заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся нарушениями ритма, то встает вопрос о хирургической операции. В ходе оперативного вмешательства пациенту внедряется кардиостимулятор, который обеспечивает нормализацию сердечного ритма и временно избавляет от перепадов артериального давления.

Методы профилактики ортостатического коллапса

Пациентам с нарушениями венозного кровообращения для предупреждения развития ортостатического коллапса рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики:

- подниматься с постели медленно, постепенно меняя положение тела, чтобы сердце успевало адаптироваться к изменениям кровотока;

- заниматься гимнастикой, обязательно делать зарядку по утрам;

- больше проводить времени на свежем воздухе;

- сбалансированно питаться;

- не принимать без назначения врача препараты, которые могут негативно отражаться на показателях артериального давления (также нельзя самостоятельно повышать рекомендованную дозу лекарств);

- при любых заболеваниях инфекционного или простудного характера обязательно обращаться за медицинской помощью.

Ортостатический коллапс может существенно снижать качество жизни человека и приводить к развитию тяжелых, иногда угрожающих жизни, осложнениям. Для того чтобы установить причину такого состояния и максимально предотвратить повторение обмороков следует пройти полное обследование и получить курс комплексной терапии.

Тайное Слово: Артерия

Рекомендуем статьи по теме

Источник